アップライトピアノの購入や移動を検討する際、「この重い楽器を家に置いて、床は大丈夫なのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。

200kgを超える重さは、一般的な家具とは比較にならないほどの負荷を建物に与えますし、引越しや配送の費用も気になるところです。

この記事では、主要なモデルの具体的な重量データから、建築構造的な視点での床の耐久性、そして重量が大きく関係する運送コストや地震対策について、順を追って整理していきます。

正しい知識を持つことで、漠然とした不安を解消し、ご自宅の環境に合った安全な設置方法や配送手段を選ぶためのヒントが見つかるはずです。

後半では、配送業者選びの選択肢についても触れていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 主要メーカー・モデルごとの具体的な重量目安

- 建築基準法から見る床の耐荷重と補強の判断基準

- 重量が大きく関わる運送コストと特殊作業の相場

- 地震対策や防音性における重さのメリットとリスク

アップライトピアノは多くの場合200kg〜270kg前後に収まり、床の「部屋全体の耐久性」よりも、キャスターなどで荷重が一点に集中することへの対策がポイントになります。

設置前に床の保護(荷重分散)と搬入経路の確認をしておくと、床トラブルと追加料金の両方を減らしやすくなります。

アップライトピアノの重さと平均目安

まずは、アップライトピアノが具体的にどのくらいの重さなのか、数値としての目安を把握しておくことが大切です。

メーカーや年代、高さによって重量は異なりますが、大まかな傾向を知ることで、設置場所の検討や運搬計画が立てやすくなると考えられます。

一般的なアップライトピアノの平均重量

アップライトピアノの重量は、おおよそ200kg〜270kgの範囲に収まることが多いです。

この重量差の主な要因は、ピアノの「背の高さ」にあるといわれています。

一般的に、背が高いピアノほど内部の弦が長く、それを支えるフレームや響板の面積も大きくなるため、重量が増加する傾向があります。

- 高さ121cmクラス(スタンダード)

約210kg〜230kg - 高さ131cmクラス(フルサイズ)

約240kg〜250kg - 高さ110cmクラス(小型)

約200kg前後

このように、高さが10cm増すごとに約20kg〜30kgほど重くなるとイメージしておくと分かりやすいかもしれません。

電子ピアノの多くが40kg〜80kg程度であることを考えると、アコースティックピアノがいかに重量のある楽器であるかが分かります。

なお、同じクラス・高さでも、消音機能の有無や外装材、内部設計の違いで重さが前後することがあるため、最終的には個別の仕様(取扱説明書や仕様表)で確認するのが確実です。

ヤマハ製ピアノのモデル別重量一覧

日本で最も普及しているヤマハのアップライトピアノについて、代表的なモデルの重量を見てみましょう。

製造された年代によっても設計思想が異なるため、中古市場でよく見かけるモデルと現行モデルを比較してみます。

| クラス | モデル名 | 高さ | 重量 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|

| スタンダード | U1H | 121cm | 217kg | 1970年代のベストセラー機 |

| YU11 | 121cm | 228kg | 現代の標準モデル | |

| フルサイズ | U3H | 131cm | 248kg | 表現力豊かな大型モデル |

| YUS5 | 131cm | 253kg | 現行のフラッグシップ機 | |

| X支柱モデル | UX | 131cm | 250kg | 背面支柱がX型で堅牢な作り |

現行モデルの重量はメーカーの仕様表で確認でき、たとえばYUSシリーズの仕様では高さ131cmクラスの質量が253kgと示されています。

一方で、同名の中古モデルは年式や仕様(消音ユニットの後付け等)で差が出る場合があるため、個体の表示・書面もあわせて確認すると安心です。

「U3H」のような131cmクラスのピアノは、運搬作業において作業員2名で持ち上げられる限界に近い重量といわれることがあります。これ以上の重さになると、作業員の増員や機材の追加が必要になるケースも見られます。

カワイのピアノが重い理由と特徴

カワイ(河合楽器製作所)のピアノは、ヤマハと比較して「重厚」な設計であると評されることがよくあります。

実際のデータを見ても、同等のサイズ感でありながらカワイ製の方が重い傾向が見受けられます。

例えば、高さ120cm台のモデルでも230kgを超えるものが多く、昭和期の名機と呼ばれる「BLシリーズ」や「DS(ドリーム)シリーズ」の中には、アップライトでありながら260kgを超えるモデルも存在しました。

これは、カワイが伝統的に剛性の高いフレームや厚みのある木材を使用し、重厚で深みのある音色を追求してきた結果だといえるかもしれません。

現行のエントリーモデルにおいても、この「しっかりとした重さ」へのこだわりは受け継がれているようです。

鋳鉄フレームなど重さを生む構造

そもそも、なぜピアノはこれほどまでに重いのでしょうか。

その重量の大部分(約30%〜40%)を占めているのが、内部にある金色の金属板、「鋳鉄フレーム」です。

ピアノの弦は全体で約20トンもの強い力で張られています。

この強大な張力に耐え、楽器が歪まないように支えるためには、頑丈な鉄の骨格が必要不可欠です。

木材だけの構造では、弦の張力に負けて変形してしまう可能性があります。

また、背面の支柱や分厚い外装パネル、数千点の部品からなるアクション機構も重量に加算されます。

つまり、ピアノの重さは単なる「負担」ではなく、美しい音を響かせ、楽器としての寿命を保つための「機能的な必然」であるといえます。

軽量なインテリアモデルの重量

最近では、圧迫感を抑えたコンパクトなインテリアモデルも人気があります。

ヤマハの「b113」などの高さ113cm前後のモデルは、設計の工夫により200kgを下回る(約194kg)製品もあります。

しかし、それでも約190kgという質量は、成人男性3人分の体重に匹敵します。

「小型だからどこに置いても大丈夫」と安易に考えるのではなく、やはり重量物としての適切な扱いが必要であることに変わりはありません。

200kgの壁を切ることは、アコースティックピアノの構造上、非常に難しい挑戦であるといえます。

アップライトピアノの重さと床補強

ピアノの重さが分かったところで、次に気になるのが「床への影響」と「運送コスト」、そして「災害時のリスク」です。

建物の構造や物流の仕組みを理解することで、適切な対策を講じることができます。

床の耐荷重と抜けるリスクの真実

「ピアノを置くと床が抜けるのではないか」という不安は非常によく聞かれます。

これについては、建築基準法に基づく床の積載荷重の考え方を知ることで、ある程度の判断がつきます。

日本の住宅(居室)の床は、一般的に「1平方メートルあたり180kg」の重さに耐えられるように設計することが定められています。

e-Gov法令検索『建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)』

一見すると、250kgのピアノはこの基準を超えているように見えますが、これは「部屋全体に均等に荷重がかかった場合」の基準です。

6畳の部屋全体では約1.8トン程度の積載能力がある計算になるため、部屋全体の強度としては問題ないケースが多いとされています。

なお、メーカーの解説でも「居室の床の積載荷重は法令で約180kg/㎡」としたうえで、ピアノは1㎡以上にまたがって設置されるため通常は問題になりにくい、という趣旨が説明されています。

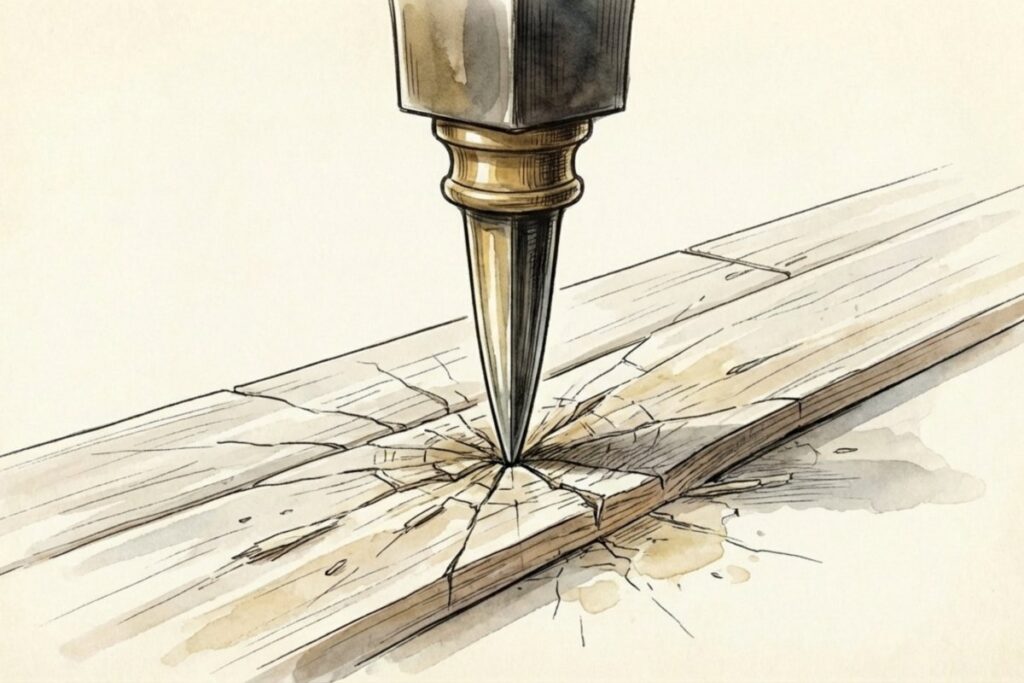

分布荷重と集中荷重

問題になるのは、ピアノの重量が4つのキャスター(車輪)という「点」に集中することです。法的に適正に建てられた住宅であれば、即座に床が抜けることは稀だと考えられますが、長期間の設置によって床材がへこんだり、局所的なたわみが生じたりする可能性は否定できません。

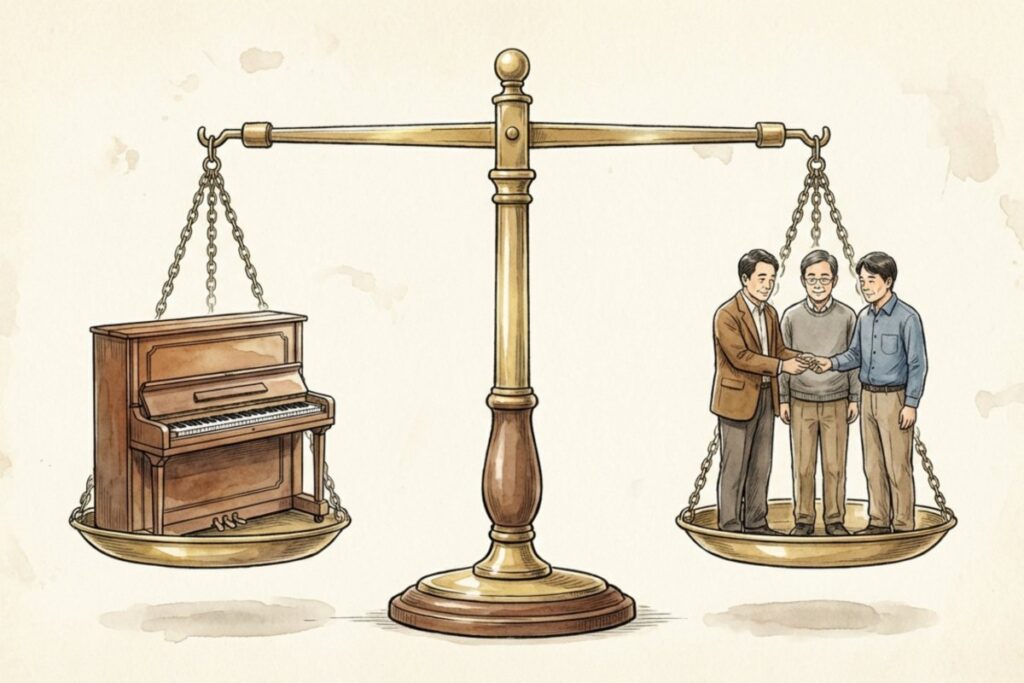

マンションや賃貸での床対策と敷板

特に賃貸住宅やマンションでは、退去時の原状回復トラブルを避けるためにも、床の保護は必須と考えたほうがよいでしょう。

キャスターの「点」にかかる荷重を「面」に分散させることが、最も有効な対策といえます。

そこで推奨されるのが、「フラットボード」と呼ばれるピアノ用の敷板です。

厚みのある硬質なボードをピアノの下に敷くことで、250kgの荷重をボード全体の広い面積で受け止めることができます。

これにより、床にかかる負担を大幅に軽減できるとされています。

お皿のような形をした「インシュレーター」も一般的ですが、荷重分散の効果としてはフラットボードの方が優れているという見方が専門家の間でも強いようです。

賃貸や分譲マンションでは、床材の仕様だけでなく管理規約(搬入時間・養生・工事の可否など)が関係する場合もあるため、設置前に管理会社や管理組合へ確認しておくとトラブルを避けやすくなります。

設置前にここだけ確認しておくと、追加出費ややり直しが減ります。

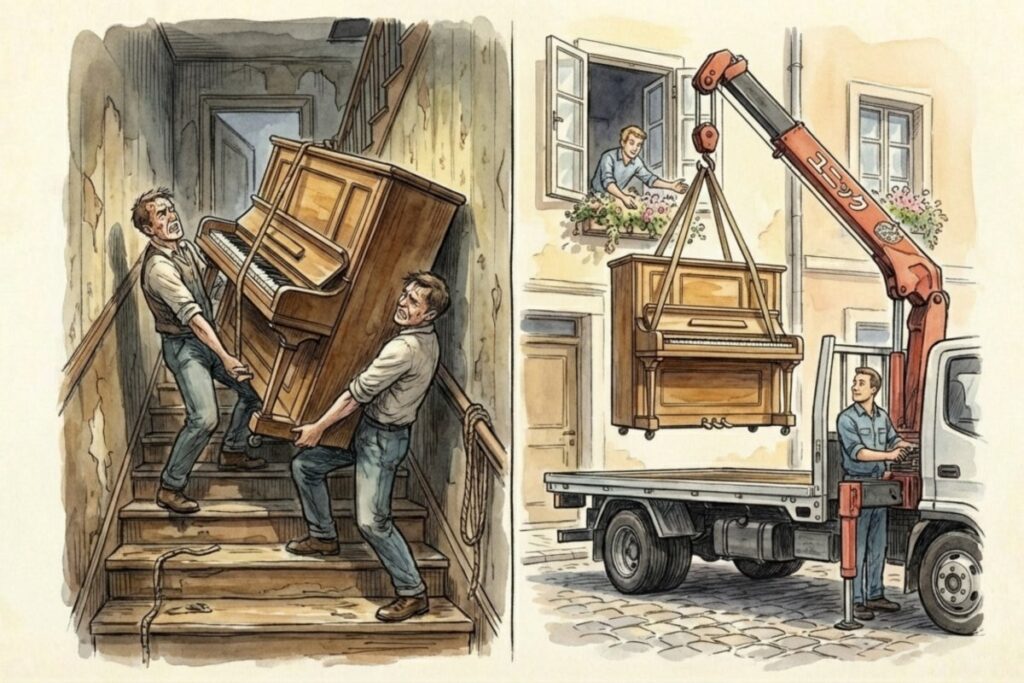

重量が影響する運送費用とクレーン

ピアノの運送費用は、移動距離だけでなく、その「重さ」をどうやって運ぶかによって大きく変動します。

200kgを超える物体を、階段を使って手作業で上げる場合や、クレーンを使って窓から入れる場合、それぞれに特殊作業料金が加算されます。

- 階段作業

1階上がるごとに数千円〜1万円程度の加算が一般的です。 - クレーン作業

2階への搬入などでユニック車を使用する場合、1万円〜2万円程度が目安とされます。 - 大型クレーン

建物の条件により大型重機が必要な場合、さらに高額になる可能性があります。

これらの費用は業者によって設定が異なるため、事前の見積もりが欠かせません。

特に、これからピアノの配送や引越しを控えている方は、複数の業者を比較してみることをおすすめします。

なお、料金は「距離」だけでなく、階段の幅・踊り場の形状、養生の範囲、駐車位置(クレーン車の横付け可否)などで変わるため、ここに挙げた金額はあくまで一般的な目安として捉え、正確な条件は見積もりで確認してください。

関連して、室内移動を自力で検討している場合は、リスクと手順を先に把握しておくと判断が早くなります。

ここで選択肢の一つとして検討したいのが、「くらしのマーケット」のようなマッチングサービスです。

地元のピアノ運送のプロを口コミや料金で比較でき、チャットで事前に搬入経路の相談ができる点がメリットといえます。

ピアノ運送は専門性が高いため、大手引越し業者に依頼しても、実際は提携している専門業者が来ることが多いです。

それならば、最初から専門業者と直接やり取りできるサービスを利用するのも、賢い方法の一つかもしれません。

「費用を抑えたい」「どんな人が来るか事前に知りたい」という方は、一度チェックしてみるとよいでしょう。

>> ピアノ運送を料金と口コミで比較する地震時の転倒防止と重量の恐怖

日本において避けて通れないのが地震のリスクです。

アップライトピアノは重心が背中側(壁側)に高く偏っているため、地震の揺れと共振すると「ロッキング」と呼ばれる前後の揺れを起こしやすい特性があります。

最悪のシナリオとして懸念されるのは、ピアノが壁にぶつかった反動で手前(演奏者側)に倒れてくることや、キャスターが滑って部屋の中を暴走することです。

250kgの鉄の塊が動くわけですから、人命に関わる危険性があります。

- 敷板と固定金具

フラットボードにピアノを固定し、転倒しにくくするタイプ。 - 特殊インシュレーター

キャスターの横滑りを防ぐ深いカップ状のゴム製品。 - 壁固定

ベルトなどで壁の下地に固定するタイプ(強力ですが壁への穴あけが必要)。

これらを組み合わせることで、リスクを低減できると考えられます。

賃貸や分譲で壁固定を検討する場合は、下地位置・施工方法だけでなく、穴あけの可否(管理規約・原状回復)も関係するため、事前確認なしに作業を進めないことが安全です。

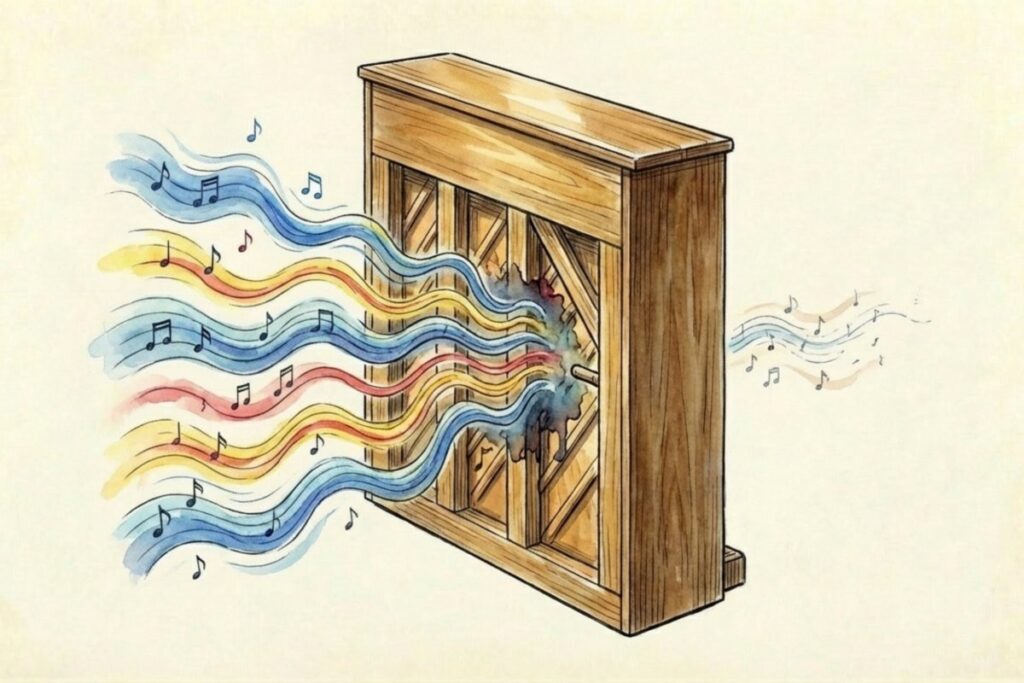

重さがもたらす防音効果と質量則

最後に、重さのポジティブな側面についても触れておきましょう。

音響学には「質量則」という法則があり、壁や遮蔽物は重ければ重いほど、音を遮る能力(遮音性)が高くなるとされています。

ピアノの分厚い木材パネルや重いフレームは、内部で発生した高音域の音が不用意に外へ漏れるのを防ぐ役割も果たしています。

つまり、ピアノが重いこと自体が、ある程度の防音性能に寄与しているといえるのです。

ただし、床を伝わる振動(固体伝搬音)については、重量がある分だけエネルギーも大きくなるため、前述のフラットボードや防振インシュレーターで振動を縁切りすることが、階下へのマナーとして重要になってきます。

重い=近所に音が漏れない、という単純な話ではなく、「空気を伝わる音」と「床・壁を伝わる振動」で対策が分かれる点は押さえておくと迷いにくくなります。

よくある質問:アップライトピアノの重さ・床・運送

- Qピアノは部屋のどこに置くのが安全ですか?

- A

一般には壁際や梁(はり)に近い側のほうがたわみにくいとされますが、建物の構造で条件が変わります。床材のへこみ対策は「キャスターの点荷重を面で受ける」ことが重要です。

- Qフラットボードとインシュレーターはどちらを選べばいいですか?

- A

目的が「床のへこみ・傷の予防(荷重分散)」ならフラットボードが選ばれやすいです。振動や滑り対策まで含めるなら、設置環境に合わせて製品特性を確認してください。

- Q料金の見積もりで必ず伝えるべきことは何ですか?

- A

ピアノの機種(高さ)とおおよその重量、設置階、階段の有無、エレベーターサイズ、クレーン車の横付け可否が要点です。料金は条件で変わるため、正確な金額は各社見積もりで確認してください。

- Q地震対策はどこまでやれば十分ですか?

- A

「滑りを止める」「転倒しにくくする」「倒れたときの被害を減らす」の3つで考えると整理しやすいです。賃貸や分譲では壁固定の可否が絡むため、管理規約の確認も含めて検討してください。

アップライトピアノの重さ管理まとめ

アップライトピアノの重さは、楽器としての良い音を響かせるために必要な要素である一方で、生活空間においては管理すべきリスク要因でもあります。

しかし、適切な床補強や地震対策を行えば、そのリスクはコントロール可能なものです。

過度に恐れる必要はありませんが、200kg超の重量物であるという認識を持って接することが大切です。

これからピアノの移動や購入を予定されている方は、まずは設置予定場所の床の状況を確認し、搬入経路に問題がないかチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。

その上で、配送にかかる費用や作業内容について、専門家の意見を聞いてみるのが確実なステップだといえます。

もし配送業者の選定で迷っている場合は、「くらしのマーケット」で地域の専門業者を探してみるのが現実的な解決策の一つです。

実際に利用した人の評価を見ながら、予算や条件に合う業者を自分のペースで探すことができます。

大切な楽器を安全に、そして適正な価格で運ぶために、まずは情報収集から始めてみてください。

>> ピアノ運送を料金と口コミで比較する