学校の入学式や卒業式、あるいは国際的なスポーツ大会で耳にする日本の国歌「君が代」。

わずか32文字という短い歌詞ですが、その意味を詳しく説明しようとすると、意外と言葉に詰まってしまうことがあるかもしれません。

結論から言うと、「君が代」は、古くは祝賀(長寿や繁栄)を願う和歌として歌われ、近代以降は国歌として位置づけられてきました。

現代の公的な説明では、憲法の下での「象徴天皇」を前提に、日本の平和と繁栄が長く続くことを祈念する趣旨として理解するのが適当だとされています。

君が代の歌詞の意味をわかりやすく知りたいと検索された方は、もしかすると「天皇を崇拝する歌なのだろうか」という疑問や、「もっと古い時代には違う意味だったらしい」という噂を聞いて、本当のところはどうなのか気になっているのではないでしょうか。

実はこの歌には、千年以上もの長い歴史の中で、愛の歌として歌われたり、お祝いの席で歌われたりと、時代ごとに多様な意味が込められてきた背景があります。

この記事では、現代の法律上の定義だけでなく、言葉一つひとつに込められた日本古来の感性や、歴史的な変遷についても整理してご紹介します。

- わずか32文字の歌詞に含まれる単語ごとの本来の意味と由来

- 平安時代の恋の歌から現代の国歌になるまでの歴史的変遷

- 「さざれ石」や「苔」が象徴する日本独自の自然観と時間感覚

- 現代の法解釈における「君」の定義と平和への願い

君が代の歌詞の意味をわかりやすく現代語訳と単語で解説

ここでは、まず歌詞に使われている言葉そのものに焦点を当て、それぞれの単語が本来どのような意味を持っているのか、そして全体としてどのような情景を描いているのかを整理していきます。

君の意味は恋人か天皇か?多義的な解釈

「君」という言葉は、現代では二人称(あなた)や、君主を指す言葉として使われることが多いですが、そのルーツを探ると非常に広い意味を持っていたことがわかります。

平安時代の和歌集などを見ると、「君」は愛する人や恋人を指して使われるケースがよく見られます。

女性が男性に対して、あるいはその逆で、親密な相手を「君」と呼んでいました。

また、長寿のお祝いの席では、その会の主役(主人や恩師、親など)を敬って「君」と呼ぶことも一般的だったとされています。

一方で、時代が進むにつれて、この言葉は国家の統治者や天皇を指す言葉としても定着していきました。

明治時代の憲法下では明確に「天皇(大元帥)」を指すと定義されましたが、それ以前の長い歴史の中では、愛する人や尊敬する相手全般を指す、より柔軟な言葉だったと言えます。

なお、歌詞の「君」を条文で定義する法律が当時から存在したわけではなく、国家儀礼や教育の運用の中で「天皇」を指す読みが一般化していった、という説明が一般的です。

「君」という言葉は、時代や文脈によって「恋人」「宴の主役」「天皇」と、指し示す対象が変化してきた歴史があります。

代とは寿命や平和な時代が長く続くこと

「代(よ)」という言葉には、いくつかの時間の概念が含まれていると考えられます。

まず一つは、個人の「寿命」です。

長寿のお祝いの席で歌われる場合、「あなたの命がいつまでも続きますように」という、相手の健康と長生きを願う意味が強くなります。

これは、生物学的な生命維持期間を指していると言えるでしょう。

もう一つは、「治世」や「時代」という意味です。

「平安の世」という言葉があるように、あるリーダーが治めている期間や、社会の状態そのものを指すこともあります。

この場合、「君が代」は「あなたの治める時代」や「私たちが生きるこの社会」という意味合いを帯びてきます。

「千代に八千代に」と続くことで、単なる一代限りの寿命ではなく、子孫や未来へと永遠に続いていく時間的な広がりが表現されていると読むこともできます。

さざれ石は小さな石が結束し成長する姿

歌詞に出てくる「さざれ石(細石)」とは、文字通り「小さな石」のことです。

歌詞の中では、この小さな石が「巌(いわお)」、つまり大きな岩になると歌われています。

現代の地質学的な常識で考えると、大きな岩が風化して砕け、小さな石や砂になるのが一般的です。

しかし、この歌では逆のプロセスが描かれています。

これには、古代の人々の自然観が反映されているという見方があります。

昔の人は、石には霊力が宿り、子供を産んだり成長したりすると信じていたという説があります。

また、比喩的な解釈としては、「一人ひとりは小さな存在(小石)であっても、それらが互いに結びつき協力し合うことで、揺るぎない大きな岩のような強固な存在(組織や国家、共同体)になれる」という団結のメッセージとして読み解かれることも多いです。

現実の自然現象としても、小石が長い時間をかけて固結し岩状になる例が知られており、歌詞の情景は「永い時間の積み重なり」を想像させる表現として受け取られてきました。

苔のむすまでが表す長い時間と安定

「苔のむすまで」という表現は、途方もなく長い時間の経過を視覚的に表しています。

岩の表面に苔が生えるには、長い年月がかかります。

また、苔が美しく広がるためには、その岩が動かされず、環境が安定している必要があります。

もし頻繁に転がったり、争いによって破壊されたりすれば、苔がむすことはないでしょう。

このことから、「苔のむすまで」というフレーズは、単に時間が長いことだけでなく、その間ずっと平和で平穏な状態が続いていることを象徴しているとも捉えられます。

日本庭園などで苔が「寂び」の美として愛されるように、静かで落ち着いた繁栄の姿を描いていると言えるかもしれません。

現代語訳は国民の幸福と平和を願う歌

これまでの単語の意味を踏まえて、現代において公式にはどのように解釈されているのかを見てみましょう。

1999年に「国旗及び国歌に関する法律」が制定された際の政府答弁では、「君」とは日本国憲法に基づき「日本国及び日本国民統合の象徴である天皇」を指すとされています。

衆議院『「国歌・君が代」法制化等に関する質問に対する答弁書』

また、法律自体は国歌を「君が代」と定め、歌詞と楽曲を別記で示しています。

e-Gov法令検索『国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)

そして「君が代」全体としては、「天皇を象徴とする日本国が、国民の総意に基づいて、千年も万年も繁栄し、平和が続くことを祈る歌」という趣旨の説明がなされました。

つまり、かつてのような主権者への絶対的忠誠という文脈ではなく、現代の民主主義社会においては、私たちの国や社会全体の永続的な平和と繁栄を願う歌として定義されていると言えます。

もっとも、これは「公的説明としての理解」であり、歌詞そのものの文学的な受け取り方まで一つに固定するものではありません。

歌詞の解釈には歴史的な変遷があり、個人によって受け取り方が異なる場合があります。ここでの説明は、現在の政府見解や一般的な語義に基づく整理の一つです。

学校行事などの場面で「起立」や「斉唱」をどう捉えるかは、教育現場の運用や裁判例も関わるため、歌詞の意味と切り分けて理解すると整理しやすくなります。

「起立斉唱」をめぐる経緯や判決を知りたい場合は、次の記事も参考になります。

歴史を知れば君が代の歌詞の意味はもっとわかりやすくなる

「君が代」の歌詞がどのように生まれ、どのように扱われてきたのか。

その歴史を振り返ることで、なぜこの歌がこれほど多様な意味を持つようになったのかが、より深く理解できるはずです。

全体像を先に押さえたい方のために、代表的な変遷を簡単に並べると次のようになります(時期や解釈は、あくまで一般的な整理です)。

| 時代 | 主な位置づけ | 「君」の受け止められ方(例) |

|---|---|---|

| 平安期 | 賀歌(祝い歌)としての和歌 | 祝福される相手(大切な人・主賓など) |

| 江戸期 | 祝いの場での歌として普及 | 文脈により幅広い(主賓・夫婦など) |

| 明治期 | 国家儀礼・教育での国歌的運用 | 天皇を指す読みが前面化 |

| 戦後〜現代 | 国歌(1999年に法律で規定) | 憲法上の象徴天皇を前提とする公的理解 |

起源は古今和歌集で長寿を祝う和歌

この歌詞の原形は、平安時代(905年頃)に編纂された『古今和歌集』に見ることができます。

当時は「読み人知らず」、つまり作者不詳の歌として収録されていました。

興味深いのは、当時の初句が「君が代は」ではなく「わが君は」となっていたことです。

「わが君は 千代に八千代に…」と歌われていたこの歌は、特定の誰か(祝宴の主人や大切な人)に向けて、「あなたの寿命がいつまでも長く続きますように」と願う、個人的な長寿祝いの歌(賀歌)だったとされています。

特定の作者がいない「読み人知らず」だったからこそ、誰もが自分の大切な人への祝いの言葉として自由に使うことができたと考えられます。

古今和歌集における位置づけや、「わが君は/君が代は」の変化をもう少し丁寧に確認したい場合は、次の記事も参考になります。

江戸時代は庶民の結婚式で歌われた歴史

時代が下り、江戸時代になると、この歌は庶民の間にも広く浸透していきました。

識字率が向上し、出版物が普及したことで、一般の人々もこの歌に親しむようになったと言われています。

特に興味深いのが、お正月や結婚式といった「おめでたい席」で歌われる定番ソングになっていたという点です。

結婚式では、新郎新婦を「君」に見立て、夫婦の絆が永遠に続き、家が繁栄することを願って歌われました。

また、門付(かどづけ)と呼ばれる大道芸人たちが、正月に家々を回ってこの歌を歌い、家内安全を祈って対価を得ていたという記録もあります。

この頃の「君が代」は、政治的な意味合いよりも、人々の生活に根ざした祝賀の歌として機能していたと言えるでしょう。

明治時代における教育と天皇崇拝の象徴

明治維新を迎え、日本が近代国家としての体裁を整える中で、国歌の必要性が生じました。

そこで、古くから親しまれていたこの歌詞が採用され、現在のメロディが付けられることになります。

この時期、政府は国民の統合を図るために、「君」を明確に「天皇」と定義づけました。

学校教育などを通じて、「君が代」は天皇陛下への忠誠を誓い、皇室の永遠の繁栄を祈る神聖な歌として扱われるようになりました。

平安時代の私的な祝い歌や、江戸時代の民衆的な祝い歌としての側面は薄れ、国家の威信を象徴する厳格な意味へと統一されていったのがこの時代です。

なお、近代の過程では旋律が一度作られた後に改められ、宮内省雅楽の系譜と西洋音楽の編曲が重なって、現在歌われる形になったと説明されています。

現在の法制化された本当の意味と象徴天皇

1945年の敗戦を経て、日本国憲法が制定されると、主権は天皇から国民へと移りました。

これに伴い、「君が代」の意味も再び大きな転換点を迎えます。

戦後しばらくの間は、国歌としての法的根拠が曖昧なままでしたが、1999年の法制化によって正式に国歌として定められました。

この際、先述の通り政府は、「君」の意味を「象徴天皇」とし、歌全体の意味を「国民主権の下での国の繁栄と平和を祈念するもの」と再定義しました。

「君=天皇」という言葉の形は維持しつつ、その内実を憲法の理念に合わせて読み替えることで、伝統と現代の価値観の整合性を図ったものと解釈できます。

実務上は、法制化以前から儀式などで国歌として扱われてきた経緯があるため、「慣習として定着していたものを法律で明文化した」と整理されることもあります。

法制化までの流れをもう少し詳しく追いたい方は、次の記事も参考になります。

海外の国歌と比較してわかる平和への祈り

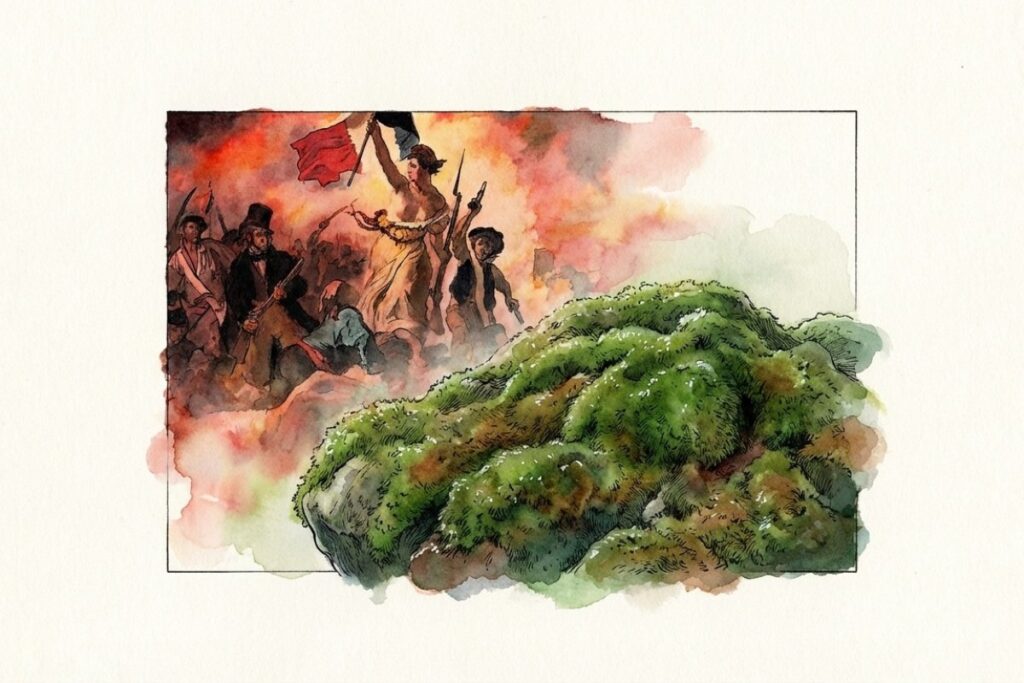

世界の国歌と比較してみると、「君が代」のユニークな特徴が浮かび上がってきます。

フランスの『ラ・マルセイエーズ』や中国の『義勇軍進行曲』など、革命や独立戦争を経て成立した国歌の多くは、敵と戦う勇ましさや、血を流して自由を勝ち取る決意が歌詞に含まれています。

対照的に、「君が代」には「敵」や「武器」、「戦い」といった言葉が一切出てきません。

描かれているのは、石や苔といった自然の風景と、静かに流れる時間だけです。

このように、他者との対立ではなく、自然との調和や内面的な持続性を歌っている点は、世界的にも珍しいと言われることがあります。

一方で、他国の国歌にも「平和」や「守るべき日常」を前面に出すものは存在するため、「何が歌われていないか」を含めて比較すると特徴が見えやすくなります。

戦闘的な描写がないことから、平和や安定を希求する日本文化の特質が表れているという見方をする研究者もいます。

よくある質問:君が代の歌詞と意味

- Q「君」は現代でも「恋人」や「あなた」と解釈してよいのですか?

- A

文学的な読みとしては、時代や文脈により幅があるとされます。公的な説明としては「象徴天皇」を前提に理解するのが適当だと示されているため、場面によって「公的理解」と「個人の受け止め」を分けて整理すると混乱しにくいです。

- Q「さざれ石」は実在する石ですか?

- A

「細石(小さな石)」という一般語として理解できます。各地で「さざれ石」と呼ばれる岩石が紹介されることもありますが、歌詞上は「小さな石が長い時間を経て巌になる」という象徴表現として読むのが一般的です。

- Q式典での国歌斉唱は、必ず歌わないといけませんか?

- A

ルールの運用は場面(学校・公的行事・民間イベントなど)で異なり得ます。個別事情も関わるため、正確な扱いは所属先の規程や最新の案内で確認してください。

君が代の歌詞の意味をわかりやすくまとめる

ここまでの解説を整理します。

- 多層的な意味

言葉自体は、愛する人への想い、長寿の願い、国家の繁栄など、時代によって異なる意味を重ねてきました。 - 自然のメタファー

さざれ石や苔は、長い時間をかけて築かれる結束や平和な状態を象徴しています。 - 現代の解釈

公式には、象徴天皇を戴く日本という国や社会全体の、平和と繁栄を願う歌とされています。

「君が代」という歌は、固定された一つの意味だけを持つものではなく、受け取る人や時代によって意味を変えながら、千年以上も歌い継がれてきた「意味の器」のような存在なのかもしれません。

次にこの歌を耳にしたときは、小さな石が大きな岩になり、苔がむすまでの悠久の時間に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。