ふと口ずさんだ童謡の歌詞に、背筋が凍るような違和感を覚えたことはないでしょうか。

結論から言うと、「かごめかごめ」には学術的に確定した“唯一の正解”があるわけではなく、歌詞の曖昧さと遊び方の構造が不安を呼びやすいところへ、後世の解釈や物語化が重なって「怖い歌」として定着してきた、と一般に説明されます。

インターネット上で「かごめかごめ 怖すぎ」と検索すると、そこには妊婦や遊女の悲劇、あるいは死刑囚の最期といった衝撃的な意味に関する噂が数多く並んでいます。

さらに、歌詞を逆再生すると恐ろしいメッセージが聞こえるという話や、漢字に隠された秘密、果ては徳川埋蔵金やヘブライ語との関連まで、その解釈は多岐にわたります。

慣れ親しんだ遊び歌が、実はとてつもない闇を抱えているのではないかという疑念は、私たちの好奇心と恐怖心を強く刺激してやみません。

この記事では、巷で囁かれる数々の都市伝説と、文献や歴史に基づいた背景を整理し、なぜこの歌がこれほどまでに恐れられているのか、その正体に迫ります。

- 歌詞の曖昧さが生み出す独特な恐怖と不安の心理的背景

- 妊婦説や死刑囚説など、ネットで有名な四大都市伝説の詳細

- ヘブライ語説や徳川埋蔵金説といった歴史ミステリーの視点

- 現代のメディアや逆再生現象がどのように恐怖を増幅させたか

かごめかごめが怖すぎると噂される都市伝説

「かごめかごめ」ほど、無邪気な遊び歌でありながら、大人になってから振り返ると不気味さを感じる童謡は少ないかもしれません。

ここでは、インターネットや口コミで広く語られている代表的な都市伝説について、それぞれの物語が持つ意味と、なぜそれが「怖い」と感じられるのかを整理していきます。

こうした解釈の多くは、語り手や媒体によって細部が変わりやすく、特定の一次資料に一直線で結びつく形で確認できないものもあります。

そのため「事実として確定している説明」と「後世の物語化として広まった説明」を分けて捉えると、混乱しにくくなります。

歌詞の意味が示す不気味な世界観

この歌が恐怖を呼び起こす最大の要因は、歌詞そのものが持つ「意味の空白」にあるといえます。

たとえば、「夜明けの晩」というフレーズは、朝と夜が同居する矛盾した時間を表しており、この世ではない異界を連想させるという見方があります。

また、「後ろの正面」という言葉も、論理的には存在しない場所を指しており、自分の背後にいる「見えない誰か」を強く意識させます。

具体的な主語や目的語が欠けているため、歌い手や聞き手がそれぞれの想像力で空白を埋めることになります。

その結果、人々が潜在的に抱く不安や恐怖が歌詞に投影され、かごめかごめは単なる遊び歌以上の不気味な物語として機能し続けているのかもしれません。

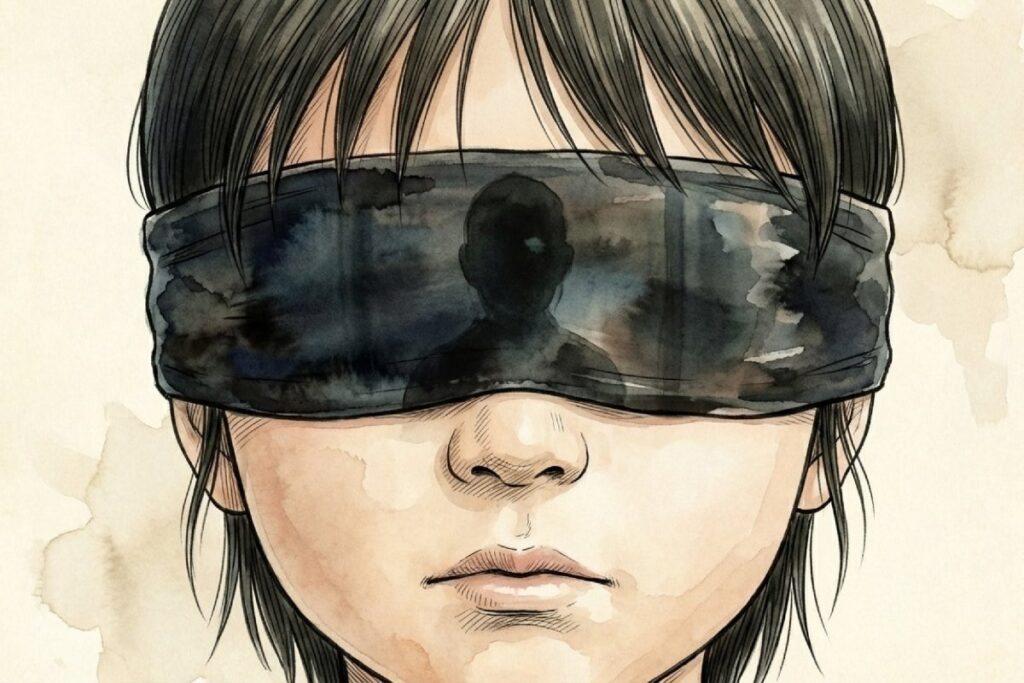

遊びとしての「かごめかごめ」は、一般に“鬼”役が目隠しをして座り、周囲が回りながら歌い、歌い終わった瞬間に止まって「後ろの正面だあれ」で背後の人を当てる形で知られています。

背後を当てるという構造自体が、歌詞の不穏さと結びついて「見えない恐怖」を強めやすい点も見逃せません。

漢字の籠女説と妊婦にまつわる悲劇

数ある解釈の中で、もっとも具体的で痛ましい物語として語られるのが「妊婦説」です。

この説では、「かごめ」を漢字で「籠女」と書き、お腹が籠のように膨らんだ妊娠中の女性を表していると解釈されます。

そして、「籠の中の鳥」はお腹の中にいる胎児を指すと説明されることが多いようです。

ストーリーの概要

「鶴と亀が滑った」は、長寿や繁栄の象徴である子供が流産すること、あるいは妊婦自身が階段などから足を滑らせて転落することを暗示しているといわれます。

「後ろの正面だあれ」は、突き落とされた妊婦、あるいは生まれ出ることができなかった子供が、背後にいる犯人(突き落とした人物)を恨めしそうに見ている、という解釈です。

家庭内でのトラブルや跡目争いといった生々しい人間ドラマが背景にあるとされることも多く、そのリアリティが「怖すぎ」という感想に直結しているといえるでしょう。

なお、「籠女」という表記自体は“語呂合わせ的に当てた漢字”として語られることもあり、歌詞が最初からその漢字を前提に作られたと断定するのは難しい、という見方もあります。

死刑囚の最期を描いた本当の意味

次によく語られるのが、刑罰や死刑執行の瞬間を描写しているという「死刑囚説」です。

この解釈では、「かごめ」は竹矢来(たけやらい)で囲まれた牢獄を意味すると考えられます。

「籠の中の鳥」は、自由を奪われ、処刑の時を待つ囚人そのものです。

「いついつ出やる」という問いかけは、釈放への淡い期待ではなく、「いつあの世へ旅立つのか」という絶望的な時間の経過を示していると捉えることができます。

もっとも衝撃的なのは後半部分の解釈です。

「鶴と亀が滑った」は、縁起物が役目を終える、つまり人生の終わりを意味すると同時に、首を斬られて地面に落ちる様子を比喩しているという説があります。

そして「後ろの正面」には、斬首された自分の頭部が転がり、切断された胴体の正面を背後から見ているという、極めてグロテスクな視点が語られることがあります。

こうした解釈が強い印象を残す一方で、歌詞の成立過程を辿ると現在と異なる歌詞が確認されるという報告もあり、後付けで“物語として整った説明”が広まった可能性も指摘されます。

遊女が遊郭から出られない絶望の歌

江戸時代の公娼制度という歴史的背景に基づいた「遊女説」も、根強い人気がある解釈の一つです。

ここでは、格子窓に囲まれた遊郭という閉鎖空間そのものが「籠」に見立てられます。

「籠の中の鳥」は、身売りされ、そこから一生出ることのできない遊女たちを指しているという読み方です。

「いついつ出やる」は、いつ年季が明けて自由になれるのか、あるいは誰かに身請けされる日は来るのかという、終わりの見えない問いかけとして響きます。

この説における「夜明けの晩」は、昼夜が逆転した遊郭の生活や、病によって視力を失い光を感じられなくなった状態を表していると説明されることもあります。

遊郭という実在した歴史的空間が舞台であるため、単なる怪談としての恐怖だけでなく、当時の女性たちの悲哀や閉塞感が、現代人の心にも重く響くのかもしれません。

逆再生で聞こえる呪いのメッセージ

現代ならではの恐怖として、「逆再生」にまつわる噂も外せません。

動画投稿サイトなどでは、この曲を逆再生すると「シケイ(死刑)」や「殺るぞ」といった不穏な言葉が聞こえるという検証動画が見られます。

これは、脳がランダムな音の並びから知っている言葉を見つけ出そうとする「パレイドリア効果(空耳)」の一種である可能性が高いですが、実際に聞いてしまった人にとっては強烈な体験となります。

もともとの旋律が持つ独特な揺らぎや、マイナー調に近い音階が、逆再生された際の不気味な音響効果と相まって、生理的な嫌悪感や恐怖心を煽るようです。

「聞くと呪われる」といった尾ひれがつくこともあり、デジタル時代の新しい怪談として定着しています。

歴史で解明するかごめかごめが怖すぎる理由

ここまで都市伝説的な側面を見てきましたが、もう少し学術的、あるいは歴史ミステリーの視点からこの歌を紐解いてみると、また違った景色が見えてきます。

伝承わらべうたとしての「かごめかごめ」は、史学・民俗学・音楽学など複数分野の観点から検討される対象にもなっています。

島根県立大学『伝承わらべうた “かごめかごめ” に関する学際的手法による研究』

ヘブライ語説と日ユ同祖論のミステリー

「かごめかごめ」の歌詞は、実は日本語ではなく古代ヘブライ語で書かれているという説があります。

これは「日ユ同祖論(日本人と古代ユダヤ人は共通の先祖を持つとする説)」の一環として語られることが多い話題です。

たとえば、「かごめかごめ」は「カゴー・ミー(誰が守るのか?)」、「いついつ出やる」は「イッツィ・イッツィ・ディユゥー(神の社を焼き払え)」といった具合に、音の響きがヘブライ語に似ているという指摘です。

この解釈に従うと、歌詞全体が「異敵の侵略から聖なる宝(契約の箱=アーク)を守り、隠すための指令」という壮大な叙事詩のように読み取れるといいます。

言語学的な偶然の一致である可能性も高いですが、日本のルーツに関わるミステリーとして多くの人の知的好奇心を刺激しています。

ヘブライ語説に絞って要点を整理したい場合は、こちらも参考になります。

徳川埋蔵金の在り処を示す暗号説

物理的な「宝の地図」としてこの歌を捉える説もあります。

特によく知られているのが、日光東照宮(栃木県)にある徳川家康の墓所と関連付けた解釈です。

日光東照宮の奥宮には、実際に鶴・亀(燭台)などを含む三具足が置かれていることが紹介されています。

日光市『日光東照宮動物園 (21) 奥の院宝塔前の鶴・亀・獅子』

歌詞にある「鶴と亀」がセットで存在する数少ない場所であることから、この場所が「籠の中(=隠し場所)」を示唆しているのではないかという推測です。

さらに、徳川家のゆかりの地を地図上で結ぶと「籠目(六芒星)」の形が浮かび上がるといった話や、「夜明けの晩(=朝日が昇る影)」が指し示す方向に埋蔵金が眠っているといった説も語られます。

地理的な矛盾を指摘する声もありますが、歴史ロマンとして非常に魅力的な説であることは間違いありません。

由来となった江戸時代の文献と変遷

文献学の視点から歴史を遡ると、実は「かごめかごめ」が最初から現在のような「怖い歌詞」ではなかったことが分かります。

江戸時代の文献に残る古い歌詞では、「鶴と亀」という言葉が登場しないバージョンも確認されています。

例えば、「つるつるつっぺぇつた」といった、単なる語呂合わせや動作を表す擬態語が使われていた記録があります。

歌詞の“古い形”が複数あること自体は、口承で広がるわらべうたの性質として自然であり、特定の一文だけを根拠に「本当の意味」を断定しにくい理由にもなります。

恐怖は後付けされた?

「滑った(転んだ)」という言葉も、元々は鍋の底が抜ける様子や水が溢れる様子を描写していたという説があります。

時代が下るにつれて、「つるつる」という音が縁起物の「鶴」に変化し、対になる「亀」が付け加えられ、さらにそれが「滑る(=不吉)」という文脈で語られるようになったと考えられます。

つまり、私たちが現在感じている「怖さ」は、長い時間をかけて言葉が変化し、意味が再構築される過程で生まれたものだといえそうです。

こうした文献の存在は、少なくとも「怖い物語が最初から固定されていた」という見方を相対化する材料になります。

映画やアニメが定着させた恐怖心

現代において「かごめかごめ=怖い」というイメージが決定的になった背景には、エンターテインメント作品の影響も無視できません。

ホラー映画やサスペンスドラマ、アニメ作品などで、この童謡は「恐怖の演出」として多用されてきました。

- 映画『神さまの言うとおり』

負ければ即死というデスゲームの題材として使われました。 - ゲーム『零』シリーズ

儀式や鎮魂に関連する謎解きの鍵として、おどろおどろしい雰囲気の中で歌われます。 - アニメ『犬夜叉』

妖怪や呪いに関連するシーンで使用され、不気味さを際立たせました。

子供の無垢な歌声と、残酷な状況とのギャップが恐怖を倍増させるため、演出技法として非常に効果的です。

こうした作品体験を通じて、「かごめかごめ」を聞くと条件反射的に恐怖を感じるようになった人も多いのではないでしょうか。

なお、作品によっては「かごめかごめ」そのものが流れる場合だけでなく、タイトルやモチーフとして参照される例もあります。

実際の使用状況を正確に確認したい場合は、映像・音源など一次の視聴体験で確かめるのが確実です。

よくある質問:かごめかごめの怖い噂

- Q「かごめかごめ」の“本当の意味”は決まっているのですか?

- A

ひとつに確定した意味が公的・学術的に定まっているとは言い切れません。歌詞の曖昧さと地域差が大きく、後世の解釈が重なって複数の説明が併存している、と捉えるのが一般的です。

- Q妊婦説や死刑囚説は史料で裏づけられていますか?

- A

物語として有名でも、同時代資料で一直線に確認できるとは限りません。断定よりも「語りとして広まった解釈」として距離を置くほうが誤解が減ります。

- Q逆再生で「死刑」などに聞こえるのは意図されたものですか?

- A

意図を示す確かな根拠が示されることは多くありません。聴覚の空耳や先入観で“それっぽく聞こえる”現象として説明されることが多いです。

- Q子どもに歌わせても大丈夫でしょうか?

- A

本来は遊び歌として親しまれてきたもので、怖い解釈を前提にする必要はありません。怖がる場合は、遊び方や由来の説明を先に共有し、ホラー演出の音源は避けると安心です。

結論:かごめかごめはなぜ怖すぎるのか

ここまで見てきたように、「かごめかごめ」が「怖すぎ」と言われる理由は一つではありません。

歌詞そのものが持つ曖昧さが、受け手の想像力を無限に広げ、そこに社会的な不安や個人的な恐怖が投影される構造になっています。

さらに、歴史的な言葉の変化、都市伝説としての物語化、そして現代メディアによる視覚的な恐怖の刷り込みが重なり合うことで、最強の怪談ソングとしての地位を確立したといえます。

この歌は、日本の文化や歴史の闇、そして私たち自身の心の中に潜む恐怖心を映し出す鏡のような存在なのかもしれません。

次にこの歌を耳にしたときは、その背後に広がる深い闇と歴史ロマンに、少しだけ想いを馳せてみてはいかがでしょうか。