テレビのスポーツ中継などでドイツ国歌を耳にしたとき、その重厚なメロディになぜか心がざわついたり、歌詞に怖い意味が隠されているという噂を聞いたりしたことはないでしょうか。

特にインターネット上では、「ドイツ国歌の歌詞は怖い」「第1番や第2番は歌ってはいけない」といった検索ワードに関連する情報が多く見られます。

実はこれには、かつてのナチス政権下での歴史や、東西分裂時代の東ドイツ国歌にまつわる複雑な事情が深く関係しています。

結論から言うと、現代のドイツ連邦共和国で公式に斉唱される国歌は第3番のみで、通常それ自体に「怖い」意味があるわけではありません。

怖いとされやすいのは、主に第1番がナチス時代の運用と結び付いた記憶や、歌詞に含まれる地理的表現が現代の国境感覚と衝突しやすい点にあります。

この記事では、なぜそのようなイメージが定着したのか、そして現代において実際にどのようなタブーが存在するのかを、歴史的な背景を整理しながら一つひとつ紐解いていきます。

- なぜ「世界に冠たるドイツ」という歌詞がナチス時代に悪用され、現代ではタブー視されているのか

- 具体的にどの範囲の歌詞が近隣諸国との摩擦を生む「危険な意味」を持っているのか

- スポーツの国際大会で実際に起きてしまった、国歌斉唱にまつわるトラブルの事例

- 現代の公式国歌である第3番のみが歌われる理由と、東ドイツ国歌の「歌詞禁止」の歴史

なぜドイツ国歌の歌詞は怖いと言われるのか

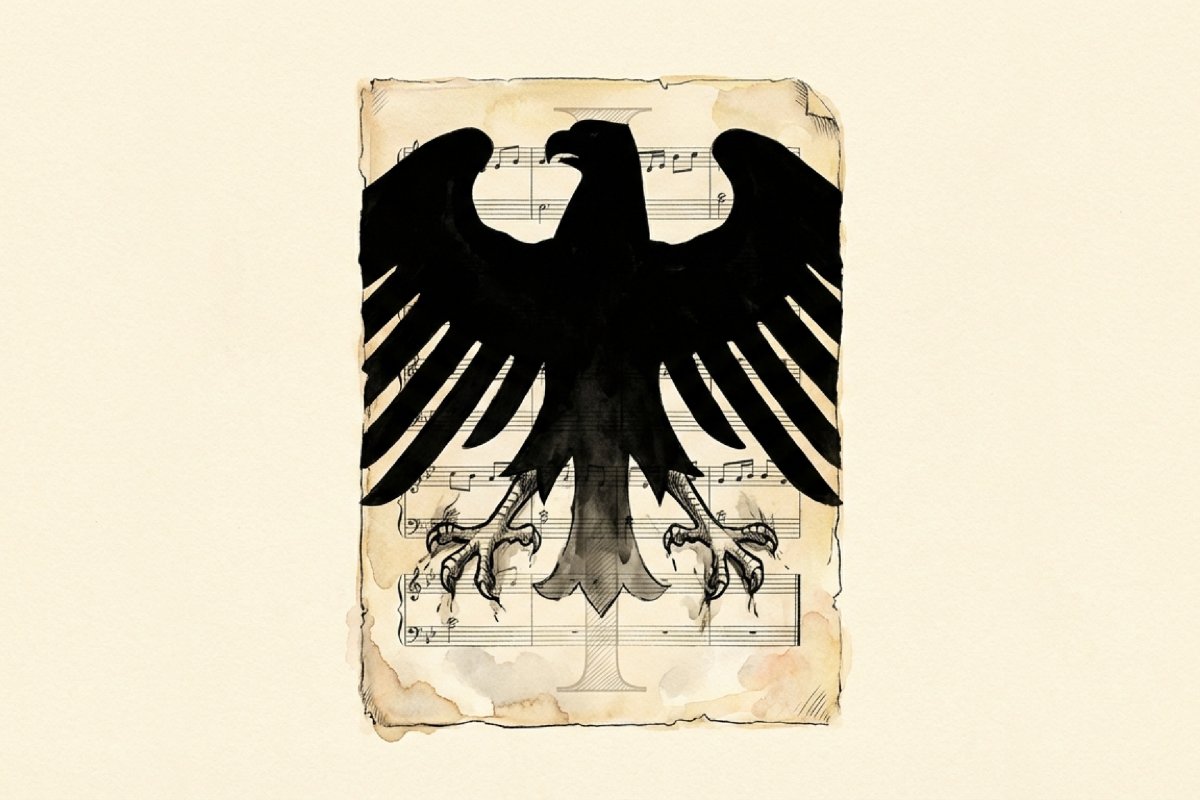

ドイツ国歌に対して「怖い」というイメージが持たれる背景には、ナチス時代に形成された歴史的な記憶と、歌詞に含まれる地理的な表現が現代の国境線と矛盾しているという現実的な問題が複雑に絡み合っています。

ここでは、その根本的な理由について詳しく見ていきましょう。

ナチスが党歌と共に利用した第1番の禁止理由

ドイツ国歌の「怖い」イメージの大部分は、ナチス・ドイツ時代に行われた国歌の運用方法に由来していると考えられます。

もともと『ドイツの歌』には第1番から第3番までの歌詞がありましたが、ナチス政権下では式典などで第1番が前面に出される運用が広がりました。

さらに特筆すべき点は、この第1番を歌った直後に続けて、ナチス党の党歌である『ホルスト・ヴェッセル・リート』を演奏することを事実上セットとして扱った場面が多かったことです。

この組み合わせによって、本来は「団結」を呼びかける歌であったはずの第1番が、ナチスの暴力的な活動や排他的な思想と強く結びつけられてしまったといえます。

当時の映像や記録映画などで、軍事パレードと共にこの歌が流れる光景が繰り返されたことが、世界中の人々に「侵略の象徴」としての記憶を植え付けた可能性があります。

現在では、第1番を歌うこと自体がナチス時代を肯定する行為とみなされかねないため、公の場では事実上のタブーとなっています。

なお、「第1番を歌うこと」そのものが一律に禁止されているというより、ナチス関連の象徴と結び付く文脈が強く警戒されている、という理解が現実に近いでしょう。

ドイツ刑法典「§ 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen」

世界に冠たるドイツという歌詞の本来の意味

最も誤解を生みやすいのが、第1番の冒頭にある「ドイツ、ドイツよ、すべてのものの上にあれ(Deutschland, Deutschland über alles)」というフレーズです。

ナチス時代には、これを文字通り「ドイツは世界のすべてを支配する」という覇権主義的なスローガンとして解釈し、プロパガンダに利用したとされています。

しかし、歴史を1841年の作詞当時にまで遡ると、全く異なる景色が見えてきます。

当時、ドイツという統一国家は存在せず、多くの小さな国々に分裂していました。

作詞者のホフマン・フォン・ファラースレーベンは、自分の所属する小さな領邦国家への愛着よりも、統一された「ドイツ民族」としてのまとまりを最優先しよう、という願いを込めて「すべての上にあれ」と表現したといわれています。

「Über alles(すべての上に)」という言葉は、もともとは「他国への支配」ではなく、「国内の分裂に対する統合の願い」を表していたという解釈が一般的です。

マース川など領土拡大を示す日本語訳の危険性

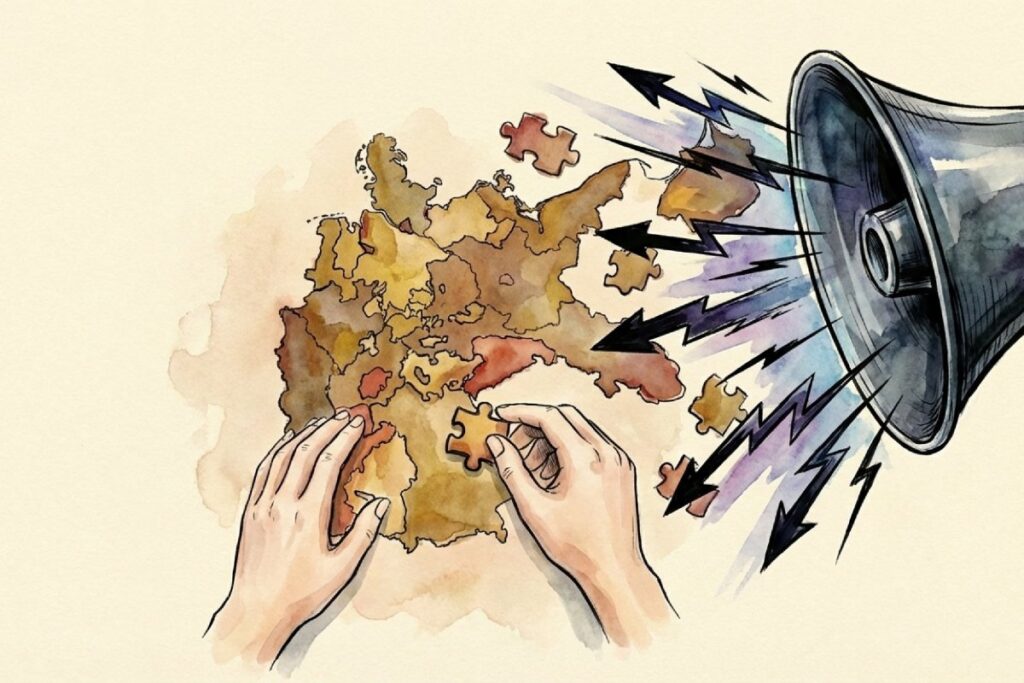

第1番が現代において「歌ってはいけない」とされる決定的な理由は、その歌詞に含まれる具体的な地名にあります。

歌詞の中では、ドイツの守るべき範囲として「マース川からメーメル川まで、エチュ川からベルト海峡まで」と歌われています。

これらは一般に、マース川(ムーズ川/Meuse)、メーメル川(ネマン川/Neman)、エチュ川(アディジェ川/Adige)、ベルト海峡(デンマーク周辺の海峡群)を指すとされます。

19世紀当時の言語圏や政治状況を踏まえた表現だと説明されることもありますが、現代の地図感覚で読むと周辺国の領域に触れやすいのは事実です。

これらの川や海峡を現在の地図で確認すると、フランス、ベルギー、オランダ、ロシア、リトアニア、イタリア、デンマークといった周辺諸国の領土を含んでしまっていることが分かります。

もし現在、この歌詞を公然と歌えば、それは「かつての広大な領土を取り戻したい」という領土的野心を表明していると受け取られかねません。

これは単なる懐古趣味ではなく、現代のヨーロッパの国境線を否定し、国際的な平和秩序に挑戦する「危険な思想」とみなされるリスクがあるのです。

第1番を歌うとネオナチ認定される社会的リスク

ドイツ国内において、第1番を歌うという行為は非常に強い社会的意味を持ちます。

法律で明確に「逮捕される」と決まっているわけではありませんが、第1番を高らかに歌うことは、極右思想やネオナチへのシンパシーを持っていると判断される可能性が極めて高いといえます。

一般のドイツ市民にとって、ナチスの記憶は決して忘れてはならない「負の遺産」として教育されています。

そのため、公共の場で第1番を口ずさむことは、周囲に強烈な不快感や恐怖を与える行為となり、場合によっては社会的な信用を失うことにもなりかねません。

旅行者であっても「知らなかった」では済まされない重い空気が存在することを理解しておく必要があります。

近年でも「誤って第1番が流れた」ことが問題視される事例が報じられており、扱いの難しさは現在進行形です。

ドイツ旅行中やドイツ人との交流の場で、興味本位で第1番の歌詞を口にしたり、話題にしたりすることは避けたほうが賢明です。

ハイドンの旋律が心臓に与える聴覚的な威圧感

歴史や歌詞の意味とは別に、純粋に音楽的な側面から「怖い」と感じる人もいるようです。

特に日本人の中には、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが作曲したこのメロディ、特に曲の終わりの「ドン!」という強い終止音に対して、心臓が止まるような圧迫感や断頭台のような威圧的なイメージを持つという声が聞かれます。

もともとこの曲は、オーストリア皇帝のために作られた賛美歌であり、皇帝の絶対的な権威と揺るぎなさを表現するために書かれました。

そのため、現代の感覚で聴くと、そのあまりに堂々とした重厚な響きが、逆に生理的な恐怖心や緊張感を呼び起こすのかもしれません。

音楽が持つ力強さが、文脈によっては「怖さ」として変換されてしまう一つの例といえるでしょう。

旋律の由来や、同じ作曲家をめぐる「説」も含めて整理したい人は、こちらも参考になります。

現代に残るドイツ国歌の歌詞が怖いタブー事例

過去の歴史だけでなく、現代においても国歌斉唱をめぐるトラブルや放送事故は後を絶ちません。

ここでは、現在歌われている公式な歌詞と、実際に起きてしまった「怖い」アクシデントの数々を紹介します。

国歌斉唱そのものの位置づけやマナーを先に押さえておくと、誤解や不用意な発言を避けやすくなります。

現在の公式国歌である第3番の統一と正義と自由

現在、ドイツ連邦共和国の国歌として公式に歌われているのは、『ドイツの歌』の第3番のみです。

ここには「統一と正義と自由(Einigkeit und Recht und Freiheit)」という言葉が並び、平和で民主的なドイツの理想が謳われています。

この歌詞は、第二次世界大戦後のドイツが国際社会に復帰し、民主主義国家として歩んでいく決意を象徴するものとして選ばれました。

1990年のドイツ再統一に際しても、この第3番のみを国歌とすることが大統領と首相の書簡交換によって確認されています。

したがって、私たちがスポーツ大会などで耳にするのは、常にこの平和的な第3番であり、ここには「怖い」要素は全く含まれていません。

公式行事で第3番のみを歌う運用は、国の象徴としての整理の一環として説明されています。

女性とワインを称える第2番が歌われない理由

第1番が政治的な理由でタブー視されているのに対し、第2番が歌われない理由は少し異なります。

第2番の歌詞は「ドイツの女性、ドイツの誠実、ドイツのワイン、ドイツの歌」を称える内容になっており、政治的な危険性はありません。

しかし、国家を代表する歌としては内容があまりに世俗的で、「宴会の歌」のようだと見なされることが多いようです。

また、現代のジェンダー観から見ると、「女性」をワインや歌と同列に並べて賛美する表現が時代にそぐわないという指摘もあります。

そのため、公式な行事において第2番が歌われることはまずありませんが、第1番ほど厳格なタブーとして扱われているわけではありません。

テニス大会での誤斉唱や放送事故による騒動

「ドイツ国歌 歌詞 怖い」という検索が増えるきっかけの一つに、国際的なスポーツイベントでのトラブルがあります。

特に有名なのが、2017年にハワイで開催されたテニスのフェドカップでの出来事です。

この時、アメリカ側の独唱者が誤って第1番の歌詞を歌ってしまい、ドイツチームの選手や観客が騒然となりました。

選手の一人は「人生で最悪の経験」と語り、涙を流して激怒したと報じられています。

また、テレビ放送においても、字幕スーパーで誤って第1番の歌詞を表示してしまう放送事故が何度か起きています。

これらの事例は、歌い手や制作者に悪意がなかったとしても、ドイツの人々にとって第1番がいかに深いトラウマであり、現在のドイツを否定する「恐ろしい言葉」として響くかを物語っています。

歌詞を歌うことが禁止された東ドイツ国歌の闇

「怖い国歌」という文脈では、かつて存在した東ドイツ(ドイツ民主共和国)の国歌『廃墟からの復活』のエピソードも忘れてはなりません。

この歌は平和を願う美しい歌詞を持っていましたが、1970年代以降、公の場で歌詞を歌うことが事実上避けられ、器楽のみが演奏される運用が定着しました。

その理由は、歌詞の中に「統一された祖国ドイツ」という言葉が含まれていたからです。

分断が固定化し、西ドイツとは別の国家として生きる道を選んだ東ドイツ政府にとって、「統一」という言葉は都合が悪くなったのです。

その結果、国民は歌詞を知っているのに口を閉ざし、メロディだけが流れるという異様な状況が生まれました。

言葉を奪われた国歌の存在は、全体主義体制の不気味さを象徴する「怖い」歴史の一つとして語り継がれています。

よくある質問:ドイツ国歌の歌詞とタブー

- Q第1番を歌うと、法律違反になりますか?

- A

第1番そのものが一律に違法とされるわけではないと理解される一方、ナチス組織の象徴と評価され得る要素(党歌の旋律など)に触れると、法的問題が生じ得ます。具体の判断は状況に左右されるため、不用意に扱わないのが安全です。

- Q国際大会で流れるドイツ国歌は、必ず第3番ですか?

- A

公式行事で第3番のみを歌う運用が確認されており、通常の国際大会でも第3番が用いられます。例外的に「誤って別の歌詞が流れた」事故が問題化した例があるため、主催側の取り違えには注意が向けられています。

- Q第2番はなぜ避けられ、タブー扱いなのでしょうか?

- A

第2番は政治的危険性よりも、国を代表する歌詞としての性格や現代的な価値観との相性が理由とされます。公式では歌われないものの、第1番と同程度に強いタブーとみなされるとは限りません。

- Q東ドイツ国歌は「歌詞が禁止」だったのですか?

- A

形式上の扱いは時期や場面で揺れますが、少なくとも1970年代以降に歌詞付きの斉唱が公的には避けられ、器楽のみが流れる状況が続いたと説明されています。正確な経緯は当時の資料や研究で確認するのが確実です。

ドイツ国歌の歌詞は怖くないという最終結論

ここまで見てきたように、ドイツ国歌が「怖い」と言われる背景には、ナチスによる悪用の歴史や、誤って歌われた際の社会的リスク、そして東ドイツ時代の言論統制といった重い事実が存在します。

しかし、現在公式に歌われている第3番の歌詞は、「統一と正義と自由」を願う極めて平和的で民主的なものです。

つまり、現代のドイツ国歌そのものが怖いわけではなく、「過去の過ちを二度と繰り返さない」というドイツ社会の強い決意と、それに反する古い歌詞に対する拒絶反応が、「怖さ」として伝わっているといえます。

正しく理解すれば、現在のドイツ国歌はむしろ平和への誓いの歌であることが分かるはずです。

もしドイツ国歌を聴く機会があったら、それが「第3番」であることを思い出してみてください。そこにあるのは恐怖ではなく、未来への希望です。