懐かしいメロディとともに、誰もが一度は口ずさんだことがあるわらべ歌には、大人になってから気づく不思議な響きがあります。

特に通りゃんせに関しては、歌詞の意味を深読みしたり、ネット上の都市伝説に触れたりして、その背後に潜むとされる怖い物語に興味を持つ人が少なくありません。

結論から言うと、通りゃんせが「怖い」とされる話の多くは、歌詞の余白に想像が入り込んで生まれた解釈であり、史実として裏づけられた一つの正解があるわけではありません。

一方で、城内参拝の緊張感や言葉の意味(方言)に注目すると、恐怖ではなく当時の日常や親子の情景として読める面も見えてきます。

神隠しや逆再生にまつわる噂、そして歌詞に込められた本当のメッセージとは、一体何なのでしょうか。

この記事では、巷で囁かれるミステリアスな説から歴史的な背景に基づいた意外な真実まで、多角的な視点でその謎を紐解いていきます。

- 口減らしや人身御供など、通りゃんせにまつわる有名な都市伝説の内容

- 歌詞にある「行きはよいよい 帰りはこわい」が示す本当の意味や解釈

- 信号機のメロディとして使われなくなりつつある具体的な事情

- 「こわい」という言葉が持つ方言としての意味と、親子の愛情に満ちた解釈

通りゃんせの意味が怖いとされる5つの都市伝説

このわらべ歌が現代において「怖い」と語られる背景には、歌詞の解釈から派生したいくつかの有名な説が存在します。

ここでは、ネットや口コミで広く知られるようになった代表的な都市伝説について、その内容と背景にある心理を整理していきます。

歌詞の裏にある口減らしや人身御供の残酷な説

通りゃんせの都市伝説の中で最も広く語られているものの一つに、「口減らし」や「人身御供」をテーマにした解釈があります。

かつての日本において、飢饉や貧困に苦しむ農村部では、食い扶持を減らすために子どもを間引いたり、神への生贄として捧げたりする悲しい歴史があったと伝えられることがあります。

この説では、「お札を納めにまいります」という歌詞が、実は子どもそのものを神に差し出す行為の隠語であると読み解かれることが多いようです。

「七つのお祝い」とは、神の子とされる7歳までの子どもを神の元へ(つまり死の世界へ)還す儀式であり、親が涙を飲んで我が子を手放す場面を描いているという解釈です。

ただし、通りゃんせの歌詞自体が特定の「口減らし」や「人身御供」を指すと断定できる一次資料が見つかるとは限らず、物語として広まった解釈として位置づけるのが現実的です。

こうした見方は、歴史的な史実と民俗学的な伝承が混ざり合い、現代人の恐怖心を刺激する物語として定着してしまった可能性があります。

行きはよいよい帰りはこわいの不条理な解釈

この歌の最大の謎であり、恐怖の源泉とも言えるのが「行きはよいよい 帰りはこわい」というフレーズです。

論理的な説明がないまま提示されるこの対比は、聴く人の想像力をかき立て、さまざまな不穏な解釈を生んできました。

一般的に語られる説としては、行きは親子一緒だから良いけれど、帰りは子どもを置いて母親一人で帰らなければならないため、その罪悪感や悲しみが「こわい」と表現されているというものがあります。

また、神の領域に足を踏み入れること自体がタブーであり、無事に現世へ戻れる保証がないという霊的な恐怖を指していると考える人もいます。

この「こわい」が具体的に何を指しているのか明言されていない空白こそが、私たちの不安を呼び起こす要因と言えるでしょう。

読み方が割れるポイントは、「こわい」をどの意味で受け取るかです。

代表的な受け取り方を並べると、同じ一文でも印象が変わります(あくまで一般的な整理です)。

| 「こわい」の捉え方 | どう読めるか | どんな怖さ/大変さか |

|---|---|---|

| 恐怖(ホラー) | 帰りに災いがある | 霊的・異界的な恐怖 |

| 畏れ(権力) | 帰りの取り調べが厳しい | 関所・城門の緊張感 |

| 疲れ(方言) | 帰り道がきつい | 体がだるい/足がこわばる |

神隠しと天狗伝説が示唆する帰れない恐怖

子どもが突然姿を消してしまう「神隠し」もまた、通りゃんせと結びつけて語られることが多いテーマです。

かつて日本では、行方不明になった子どもは天狗や鬼、あるいは狐といった異界の存在に連れ去られたのだと考えられていました。

福島県や神奈川県など一部の地域に残る伝承では、天狗にさらわれた子どもが山奥で発見される話や、帰ってきても正気を失っていたという話が残されているといいます。

この文脈において「帰りはこわい」とは、異界に触れてしまった子どもがもはや元の人間ではなくなっていることへの畏怖や、物理的にこちらの世界へ帰還できない絶望感を表していると解釈されることがあります。

神域と人間界の境界線が曖昧だった時代の空気を、この歌詞は色濃く反映しているのかもしれません。

埋蔵金の暗号や差別に関連するタブー説

ミステリーとしての側面を強調する説の中には、歌詞が埋蔵金の隠し場所を示す暗号になっているというユニークなものもあります。

「七つ」や「細道」といった言葉を地形や目印に見立て、徳川埋蔵金伝説などと絡めて語られることがありますが、これは娯楽的な創作の一環として楽しまれている側面が強いようです。

一方で、より深刻でセンシティブな解釈として、被差別部落への一本道を示唆しているという説も存在します。

「行きはよいが、帰りは差別的な視線に晒されたり、関係を断つことが難しかったりするため怖い」という読み方です。

関西の一部放送局でこの曲の放送が自粛された経緯などから、まことしやかに語られることがありますが、これは歴史的事実というよりも、社会的な差別意識や偏見が後付けで結びついた都市伝説の一つであると考えるのが自然でしょう。

差別に関わる話題は、根拠の不確かな連想が当事者を傷つけることがあるため、断定を避け、一次情報と照らして慎重に扱うことが重要です。

都市伝説の多くは、歴史的な事実そのものではなく、人々の不安や差別意識、あるいはミステリーを楽しむ心が作り上げた「現代の物語」である側面が強いと言えます。

同じように「怖い」と語られやすいわらべ歌を並べて読むと、都市伝説が生まれる型も見えやすくなります。

逆再生すると呪いの声が聞こえるという噂

ネット時代特有の現象として、「通りゃんせを逆再生すると怖い言葉が聞こえる」という噂も広まっています。

動画投稿サイトなどでは、逆再生された音声の中に「苦しい」「助けて」「死ね」といった言葉が聞こえるとする検証動画が存在し、オカルトファンの関心を集めています。

これは心理学でいう「パレイドリア効果」や「シミュラクラ現象」に近いものと考えられます。

意味のない雑音や不明瞭な音声の中に、脳が知っている言葉や恐怖に関連するフレーズを勝手に見出してしまう現象です。

元のメロディが持つ短調に近い物悲しい響き(陰旋法)も相まって、不気味なイメージが増幅され、新たな怪談としてネット上で拡散されているのでしょう。

聞こえ方には個人差が大きく、「誰が聞いても同じ言葉になる」現象とは言いにくい点は押さえておきたいところです。

怖い通りゃんせの意味を覆す真相と発祥の地

ここまで紹介した都市伝説は、あくまで一つの側面に過ぎません。

歴史的な背景や発祥地とされる場所の事情、そして言葉の本来の意味を紐解いていくと、恐怖とはかけ離れた、当時の人々の生活や親子の愛情が見えてきます。

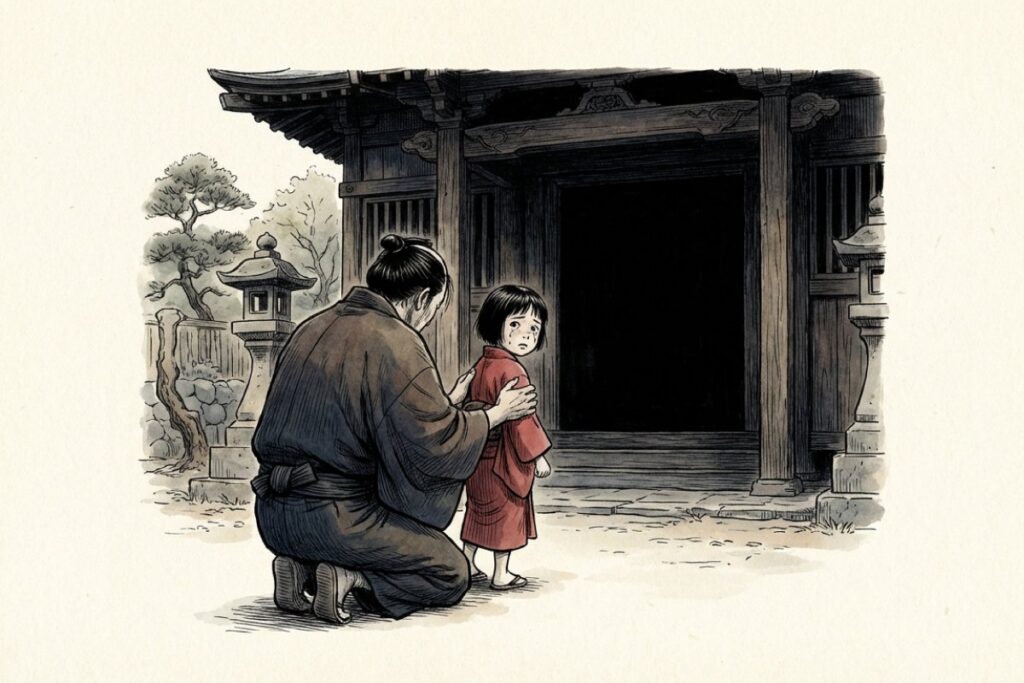

川越の三芳野神社や小田原の関所などの場所

通りゃんせの舞台とされる場所は全国にいくつか存在しますが、中でも有力なのが埼玉県川越市の「三芳野神社」と、神奈川県小田原市の「山角天神社(または菅原神社)」です。

それぞれの場所の特性を知ることで、歌詞のリアリティが浮かび上がってきます。

川越の三芳野神社は「お城の天神さま」として知られ、かつては川越城の敷地内にありました。

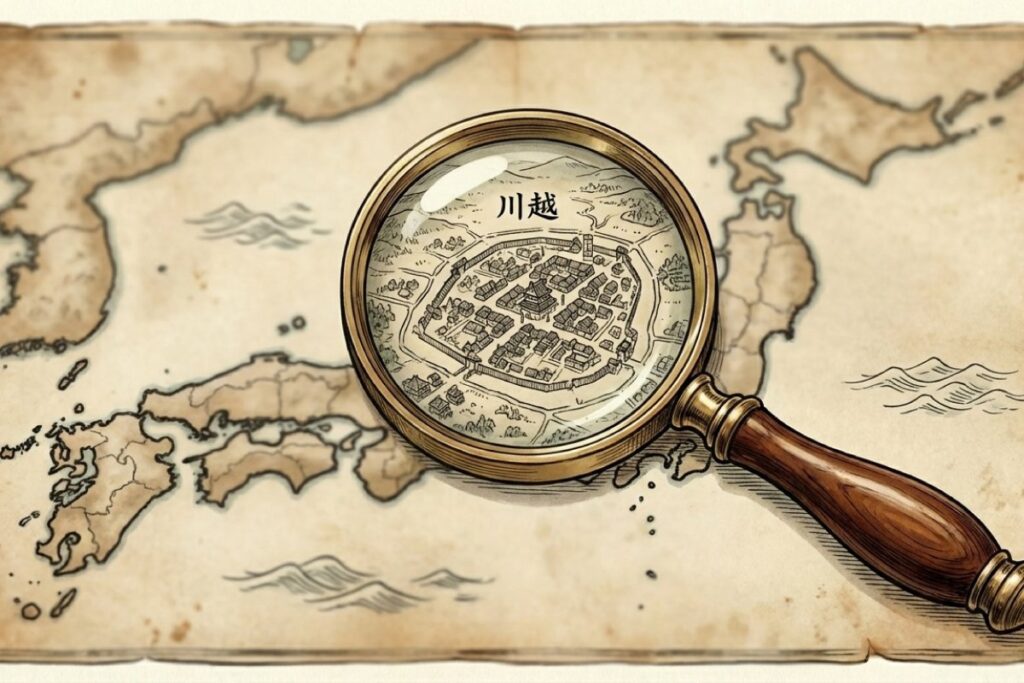

城郭は軍事施設であるため、普段は庶民の立ち入りが禁止されていましたが、参拝の時だけは特別に通行が許されたといいます。

「御用のないもの通しゃせぬ」という歌詞は、城門を守る門番の検問そのものでしょう。

そして「帰りはこわい」は、城内の秘密を知ってしまったかもしれない庶民に対し、退出時のチェックが厳しかったことへの緊張感(警備上の怖さ)を表していると解釈できます。

川越市の案内でも、三芳野神社が川越城内にあったため参詣が難しく、その様子が歌われていると伝えられています。

一方、小田原説では「箱根の関所」の厳しさが背景にあるとされます。

通行手形のチェックや、特に「入り鉄砲に出女」と呼ばれた厳しい監視体制のもと、関所を通る旅人の不安や緊張が歌に込められているという見方です。

どちらの説も、超常的な恐怖ではなく、当時の社会制度における「権力への畏怖」が根底にあると言えそうです。

信号機からメロディが廃止された本当の理由

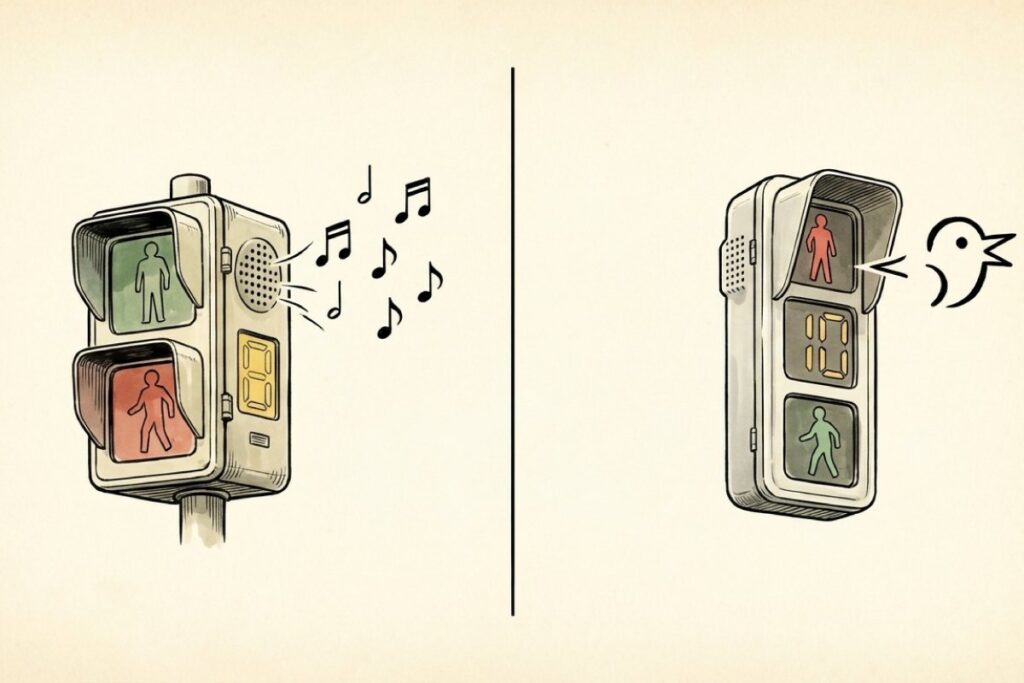

かつて日本の横断歩道では、視覚障害者のための音響信号機として通りゃんせのメロディが広く使われていました。

しかし、近年ではその数が激減し、「ピヨピヨ」「カッコー」といった鳥の擬音式に置き換わっています。

これが「怖いから廃止された」という噂に繋がることがありますが、実際にはより実用的な理由によるものです。

主な理由は、メロディ式だと音が連続するため、視覚障害者の方が方向や距離感を掴みにくいという欠点があったことだとされています。

また、近隣住民にとって夜間も流れるメロディがストレスとなり、騒音苦情の原因になるケースもありました。

さらに、古いスピーカーから流れる音が劣化して歪み、それが不気味に聞こえることで「怖い」という印象を強めてしまった面もあるようです。

警察庁の案内では、メロディ式だけでなく、方向が分かりやすい「異種鳴き交わし方式」などを導入していく方針が示されています。

実際の設置状況は自治体・交差点の条件で異なり、メロディ式が直ちに全面廃止されたわけではなく、更新時に方式が切り替わっていくケースもあります。

映画が植え付けたトラウマと心霊イメージ

通りゃんせに「怖い」「怨念」といったイメージが強く定着した背景には、メディアの影響も無視できません。

特に1982年に公開された映画『この子の七つのお祝いに』の影響は大きいと言われています。

この作品では、通りゃんせのメロディが母子の悲劇や復讐、狂気を象徴するモチーフとして効果的に使われました。

映画の強烈なビジュアルとストーリーが、当時の視聴者に「通りゃんせ=ホラー・ミステリー」という印象を深く刻み込んだ可能性があります。

その結果、本来のわらべ歌が持っていた牧歌的な側面よりも、おどろおどろしいイメージが先行して語られるようになったと考えられます。

映画や創作物による演出は、あくまでエンターテインメントとしての表現です。わらべ歌本来の歴史的背景とは区別して捉えることが大切です。

こわいは疲れた?方言説による平和な解釈

最後に、最も救いのある、そして親子の温かさを感じさせる解釈をご紹介します。

それは「こわい」という言葉の方言に注目した説です。

北海道や東北、北関東などの東日本の一部地域では、「こわい(強飯・強張る)」という言葉を「疲れた」「体がだるい」という意味で日常的に使うことがあります。

この方言を当てはめると、歌詞の意味はガラリと変わります。

「行きはよいよい(元気に行ける)」けれど、「帰りはこわい(疲れて足が強張って大変だ)」という、参拝の労苦を労う意味になるのです。

国立国語研究所が公開する『日本言語地図』の項目にも、「コワイを“疲れた”の意味で使うか」という分布が示されています。

当時、7歳の子どもを連れて舗装されていない山道や長い参道を歩くことは、親にとっても子どもにとっても大変な重労働でした。

無事に儀式を終えて帰る頃にはクタクタになっている、そんな日常のひとコマを切り取った歌だとすれば、そこにあるのは恐怖ではなく、子どもの成長を願って懸命に歩く親の愛情そのものではないでしょうか。

「七つまでは神のうち」という言葉があるように、かつて子どもが無事に7歳を迎えることは奇跡に近い喜びでした。お札を納める行為は、子どもを守ってくれた神様への深い感謝の表れでもあったのです。

よくある質問:通りゃんせの「怖い意味」は本当?

- Q通りゃんせの都市伝説は実話ですか?

- A

特定の事件や史実を指すと断定できる資料があるわけではなく、歌詞の解釈が物語化したものとして語られるケースが多いです。怖い話として楽しむ場合も、史実とは切り分けて受け取るのが安全です。

- Q発祥の地は結局どこですか?

- A

川越の三芳野神社など「ここが舞台」とされる候補が複数あります。地域の伝承や案内は参考になりますが、「唯一の正解」を決めるのは難しい、という前提で見ると混乱しにくいです。

- Q「行きはよいよい 帰りはこわい」はどう読むのが自然?

- A

恐怖(ホラー)だけでなく、関所・城門の取り調べの緊張感(畏れ)や、方言の「疲れた」(こわばる)として読む解釈もあります。文脈をどこに置くかで印象が変わります。

- Q信号機で通りゃんせを聞かなくなったのは、怖いからですか?

- A

方向が分かりやすい方式への更新など、実用性・安全性の観点が主な理由とされています。正確な方針は自治体や所管の案内で確認するのが確実です。

- Q逆再生で「呪いの声」が聞こえるのは本当ですか?

- A

何に聞こえるかは個人差が大きく、脳が意味を見出してしまう現象として説明されることがあります。検証動画を見る場合も、断定的に受け取らないほうが安心です。

通りゃんせの意味は怖いだけではない調査まとめ

通りゃんせにまつわる「怖さ」は、口減らしや神隠しといった悲しい歴史の記憶、城や関所という権力への緊張感、そして現代のメディアや都市伝説が生み出したイメージが複雑に絡み合って形成されたものと言えそうです。

しかし、その奥底を探れば、厳しい環境の中で子どもの成長を願い、神に祈りを捧げてきた、かつての日本人たちの切実な姿が浮かび上がってきます。

「こわい」という言葉一つにも、恐怖だけでなく「疲れ」や「畏敬」など多様なニュアンスが含まれていることを知れば、このわらべ歌がまた違った響きを持って聞こえてくるかもしれません。

次にこのメロディを耳にしたときは、怖い話としてだけでなく、親から子へと受け継がれてきた命の物語として思いを馳せてみてはいかがでしょうか。