入学式やスポーツの試合で耳にする国歌斉唱ですが、その意味について深く考えたことはありますか。

国歌斉唱の意味はもちろん、そもそも国歌の意味や、なぜ歌うのかという目的、さらには歌詞に込められた想いまで、疑問は尽きません。

また、国歌独唱とは何か、そして国家独唱と国歌斉唱の違いは何か、正確に説明できる人は少ないかもしれません。

スポーツの試合で国歌斉唱はなぜ行われるのかという疑問や、式典でのアナウンスの文言にも、それぞれ理由があります。

一方で、様々な背景から国歌を歌わないという選択や、そのしない理由も存在します。

国歌斉唱に参加する際の正しいマナーや、歌わない場合の意思表示、つまり歌わない言い方についても、知っておくべき知識と言えるでしょう。

この記事では、これらの多岐にわたる疑問に丁寧にお答えしていきます。

- 国歌斉唱の基本的な定義や独唱との形式の違い

- 日本の国歌「君が代」の歌詞の意味と解釈

- 国歌斉唱時に求められる国際的なマナー

- 国歌を歌う目的や、歌わない選択肢とその背景

国歌斉唱の基本的な意味と形式

- 「国歌を斉唱する」とはどういう意味?

- そもそも国歌の意味とは?

- 国歌の歌詞に込められた想い

- 知っておきたい国歌斉唱のマナー

- 国歌独唱とはどういう形式か

- 国家独唱と国歌斉唱の違いは?

- 式典での国歌斉唱のアナウンス例

「国歌を斉唱する」とはどういう意味?

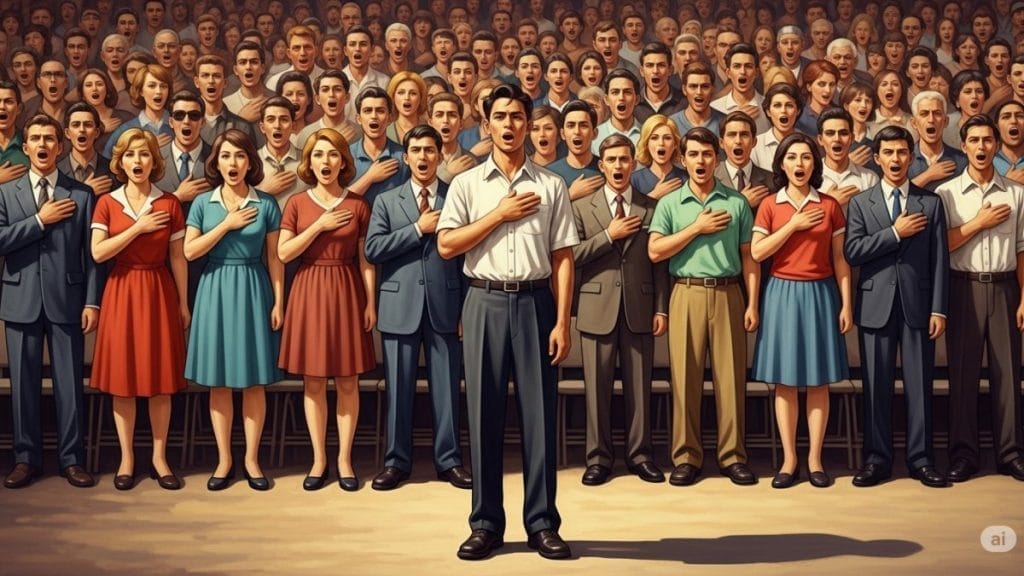

「国歌を斉唱する」とは、国家的行事や式典、スポーツイベントなどにおいて、参加者が一斉に国歌を歌うことを指します。

ここでのポイントは「斉唱」という言葉にあります。

斉唱は、複数の人々が同じ一つの旋律を共に歌う歌唱形式のことです。

この行為は、単に歌を歌う以上の意味合いを持ちます。

参加者全員が同じ歌を歌うことで、その場にいる人々の間に一体感や連帯感を生み出し、対象となる国への敬意や誇りを共有する目的があります。

一方で、特定の代表者一人が歌う場合は「独唱」と呼ばれ、形式が明確に区別されます。

つまり、国歌斉唱は集団で行う儀礼的な行為であり、個人の歌唱力を披露する場とは性格が異なります。

学校の入学式や卒業式、国民的なスポーツ大会などで広く行われています。

そもそも国歌の意味とは?

国歌とは、その国を象徴し、国民の統合や愛国心を高めるために制定された公式な歌を指します。

いわば、国旗と並ぶ国家のシンボルの一つです。

歌詞や曲には、その国の歴史、文化、自然の美しさ、国民性、あるいは国家が掲げる理想などが表現されていることが多くあります。

国歌が演奏されたり歌われたりする場面は、オリンピックなどの国際的な舞台や国家的な式典など、非常に公的なものが中心です。

これらの場面で国歌を用いるのは、自国のアイデンティティを内外に示し、国民としての一体感を醸成するためです。

このように、国歌は単なる歌ではなく、国の歴史や文化、価値観を凝縮した象徴的な存在です。

そのため、国歌に対して敬意を払うことは、自国や他国への敬意を示す国際的なマナーの一部と見なされています。

国歌の歌詞に込められた想い

日本の国歌である「君が代」は、世界で最も歌詞が短い国歌の一つとして知られています。

その歌詞は、平安時代に編纂された『古今和歌集』に収められている短歌が元になっており、非常に歴史が古いです。

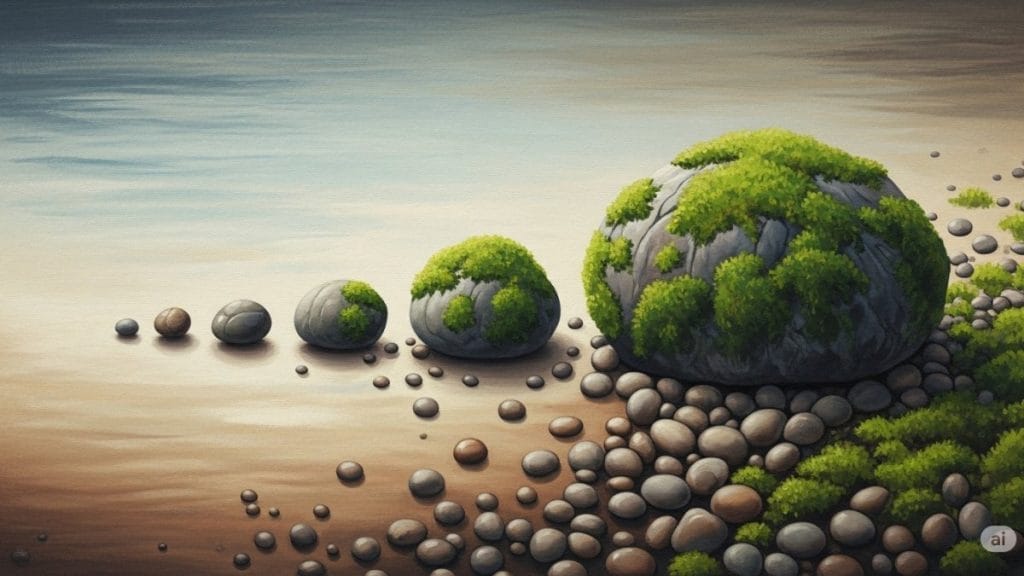

君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで

この歌詞の一般的な解釈は、「あなたの世が、千年、八千年という長い年月、小さな石が集まって大きな岩となり、さらにそれに苔が生えるまで、永久に続きますように」という、永続と平和への願いを込めたものです。

歌詞の各フレーズの解釈

- 君が代

ここでの「君」は、特定の個人だけでなく、天皇を象徴とする日本の国家や、国民全体の平和な世の中を指すと広く解釈されています。 - 千代に八千代に

千年も万年も、という意味で、永遠の時の長さを表現しています。 - さざれ石の

「さざれ石」とは、漢字で「細石」と書き、小さな石や小石のことを指します。 - 巌となりて

小さな石が長い年月をかけて結束し、大きな岩になる様子を表しています。これは団結や長い年月による形成を象 - 苔のむすまで

その大きな岩に、さらに苔が生えるほどの長い年月が経過する様子を描写しており、平和で穏やかな時代の永続を願う気持ちが込められています。

このように、「君が代」の歌詞は、特定の政治的な思想を主張するものではなく、悠久の時の流れと平和な世の永続を願う、おだやかで壮大な内容となっています。

知っておきたい国歌斉唱のマナー

国歌斉唱の際には、国やその象徴への敬意を示すための国際的に共通したマナーが存在します。

これは、自分がどの国にいるかに関わらず、その場で演奏・歌唱される国歌に対して敬意を払うという考え方に基づいています。

基本的には、国歌の演奏が始まったら、その場で立ち止まり、起立するのが最も一般的な作法です。

帽子をかぶっている場合は、屋外・屋内を問わず脱ぐのが礼儀とされています。

そして、演奏中は姿勢を正し、多くの場合、掲揚されている国旗に注目します。

アメリカ合衆国など、国によっては胸に手を当てるスタイルが一般的ですが、日本では特に定められたポーズはありません。

静粛にし、敬意の心を持って参加することが最も重要です。

これらのマナーは、法律で厳格に定められているわけではありませんが、式典や公の場における社会的なエチケットとして広く認識されています。

敬意の表現方法は文化によって多少異なりますが、「起立・脱帽・静粛」は世界共通の基本マナーと言えるでしょう。

国歌独唱とはどういう形式か

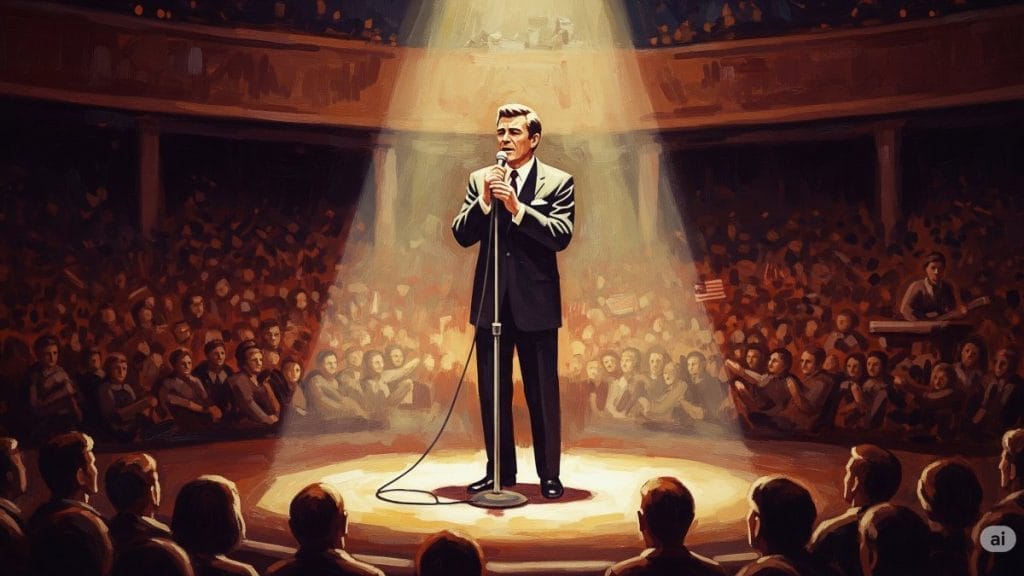

国歌独唱とは、国歌斉唱とは対照的に、特定の指名された一人の人物が国歌を歌う形式を指します。

国家的行事や、特にプロスポーツのビッグイベントなどで、試合前のセレモニーの一環として行われることが多いです。

この形式の大きな特徴は、歌手や著名人が招待され、その歌唱自体がイベントの魅力の一つとなる点にあります。

日本では、1993年のJリーグ開幕戦でTUBEの前田亘輝さんが独唱を披露したことが、スポーツイベントにおける国歌独唱の始まりとしてよく知られています。

国歌独唱は、斉唱のような参加者の一体感を醸成する目的とは少し異なり、イベントを盛り上げるための興行的な要素も含まれます。

独唱者には、その歌唱力で国歌の荘厳さや美しさを表現し、観客に感動を与える役割が期待されます。

そのため、アレンジを加える歌手もいますが、国歌への敬意を損なわない範囲で行うのが通例です。

国家独唱と国歌斉唱の違いは?

国歌独唱と国歌斉唱は、どちらも国歌を歌う行為ですが、その形式や目的に明確な違いがあります。

これらの違いを理解することで、それぞれの場面における国歌の役割をより深く把握できます。

主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 国歌斉唱 | 国歌独唱 |

|---|---|---|

| 歌唱形式 | 斉唱(ユニゾン) | 独唱(ソロ) |

| 歌唱者 | 会場にいる参加者全員 | 指名された代表者1名 |

| 主な目的 | 参加者の一体感の醸成、国への敬意表明 | イベントの盛り上げ、国歌の荘厳さの表現 |

| 主な場面 | 入学式・卒業式、国民スポーツ大会 | プロスポーツの試合前、国際試合 |

| 性格 | 儀礼的、参加型 | 興行的、鑑賞型 |

このように、国歌斉唱は「みんなで歌う」ことで団結や敬意を示す儀礼的な側面が強いのに対し、国歌独唱は「代表者が歌うのを聴く」ことで、イベントに華を添え、感動を共有するエンターテイメント的な側面も持ち合わせています。

式典での国歌斉唱のアナウンス例

学校の入学式や卒業式、地域の式典などで国歌斉唱が行われる際、司会者による特定のアナウンスが流れます。

このアナウンスは、参加者にこれから何が行われるのかを伝え、起立などを促す重要な役割を担います。

一般的なアナウンスの文例は以下の通りです。

基本的なアナウンス例:

「国歌斉唱。皆様、ご起立ください。」

(演奏・歌唱)

「ご着席ください。」

国旗掲揚を伴う場合のアナウンス例:

「国旗掲揚。皆様、国旗にご注目ください。」

(国旗掲揚と国歌演奏)

「一同、礼。」

(礼)

「ご着席ください。」

これらのアナウンスは、式典を円滑に、そして厳粛に進めるための定型句となっています。

参加者はこのアナウンスに従って起立や着席、注目といった行動をとることで、式典全体の一体感が保たれます。

文言は主催者や式典の性格によって多少異なる場合がありますが、基本的な流れは大きく変わりません。

多様化する国歌斉唱の意味と背景

- なぜ歌う?国歌斉唱が持つ目的

- スポーツで国歌斉唱はなぜ行われるのか

- 国歌斉唱をしない理由とその背景

- 国歌を歌わないという選択について

- まとめ:国歌斉唱の意味を多角的に理解する

なぜ歌う?国歌斉唱が持つ目的

国歌斉唱が行われる背景には、いくつかの明確な目的が存在します。

これらは単なる慣習ではなく、集団や国家にとって重要な意味を持つものです。

第一に、「国民としての一体感や連帯感の醸成」が挙げられます。

同じ空間で同じ歌を声を合わせて歌うという行為は、人々の心を一つにし、同じ共同体に属しているという意識を高める効果があります。

特に、多様な背景を持つ人々が集まる国家において、国歌は共通のアイデンティティを確認するための重要なツールとなります。

第二に、「国への敬意と誇りの表現」です。

国歌斉唱は、自国やその歴史、文化に対して敬意を表す公式な儀礼です。

国際試合などで自国の国歌を歌うことは、国の代表であるという誇りを選手やサポーターが共有する瞬間でもあります。

第三に、「式典や行事の厳粛な雰囲気の創出」という目的もあります。

行事の冒頭で国歌斉唱を行うことにより、場が引き締まり、これから始まるイベントが公的で重要なものであることを参加者全員に意識させることができます。

これらの目的が複合的に作用し、国歌斉唱は多くの公的な場で重要な儀式として位置づけられています。

スポーツで国歌斉唱はなぜ行われるのか

プロ野球やサッカーの日本代表戦など、多くのスポーツイベントの試合開始前に国歌斉唱が行われます。

これには、スポーツという特別な舞台ならではの理由がいくつか存在します。

最も大きな理由は、「試合の権威付けと敬意の表明」です。

特にタイトルマッチや国際試合において、国歌斉唱は試合が単なるゲームではなく、国や地域の代表が威信をかけて戦う公的な場であることを象徴します。

対戦相手の国歌にも敬意を払うことで、スポーツマンシップの精神を示す意味合いもあります。

また、「選手やファンの士気高揚」も重要な目的の一つです。

スタジアム全体に響き渡る国歌は、選手たちに国の代表としての自覚を促し、最高のパフォーマンスを発揮するための精神的な後押しとなります。

ファンも一緒に歌うことで、チームとの一体感を持ち、応援へのボルテージを高めていきます。

さらに、国際試合では「国家間の友好と相互尊重」を示す機会にもなります。

FIFA(国際サッカー連盟)の規定では、国際試合で両国の国歌を演奏することが定められており、これは互いの国を尊重し、フェアに戦うことを誓う儀式としての役割を果たしています。

国歌斉唱をしない理由とその背景

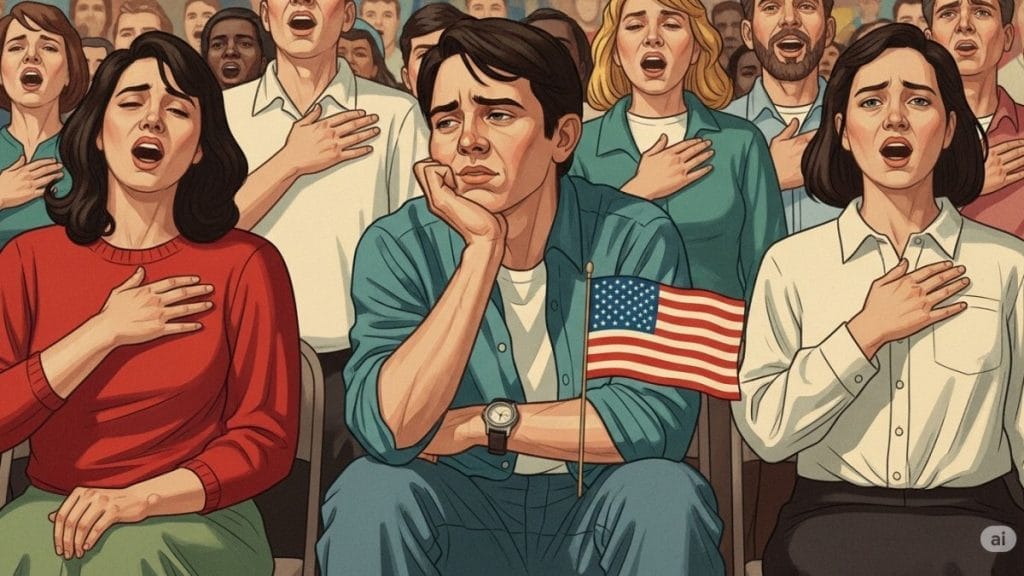

国歌斉唱は多くの公的行事で実施される一方、様々な理由から斉唱を行わない、あるいは参加しないという選択をする人々や学校も存在します。

その背景には、個人の思想・信条や歴史的経緯が関わっています。

法的な側面から見ると、1999年に施行された「国旗及び国歌に関する法律」(通称:国旗国歌法)では、日章旗を国旗、「君が代」を国歌と定めていますが、国民に対して掲揚や斉唱を義務付ける条文はありません。

e-Gov法令検索によると、法律は国旗と国歌を定めているだけであり、その取り扱いを強制するものではないと解釈されています。

教育現場においては、文部科学省の学習指導要領で、入学式や卒業式などで「国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と明記されています。

しかし、この「指導」の解釈をめぐり、斉唱は強制ではないと考える立場もあります。

国歌斉唱をしない主な理由としては、以下のような点が挙げられます。

- 思想・信条の自由

特定の価値観を表現するものとして、自身の信条に合わないと感じる。 - 歴史認識

「君が代」が戦前の国家体制と結びついていた歴史的背景から、肯定的に受け入れられない。 - 教育方針

生徒に斉唱を強制することは、教育上の思想の自由を侵害する可能性があるという考え。

これらの理由から、特に国立大学の付属校や一部の私立学校では、国歌斉唱を実施しない、あるいは曲を流すだけにとどめるなどの対応が見られることがあります。

国歌を歌わないという選択について

国歌斉唱の場で、あえて歌わないという選択をすることには、個人の意思や考え方が反映されています。

前述の通り、国歌斉唱は法律で義務付けられているわけではないため、歌わない行為自体が法的に罰せられることはありません。

これは、日本国憲法が保障する「思想及び良心の自由」にも関わる問題です。

公立学校の教職員が職務命令として国歌斉唱時の起立を求められ、それに従わなかったことで処分を受けるケースについては、過去に多くの裁判で争われてきました。

判例では、起立斉唱を命じる職務命令は「思想・良心の自由を間接的に制約する」としつつも、学校行事の円滑な進行などの観点から「合憲」とする判断が最高裁判所で示されています。

しかし、これはあくまで教職員の職務上の話であり、一般の国民や生徒が歌わないことに対して、何らかのペナルティが課されるわけではありません。

国歌を歌うか歌わないかは、最終的には個人の判断に委ねられます。

その背景にある多様な価値観や歴史認識を理解し、互いの選択を尊重する姿勢が、現代社会では求められていると言えるでしょう。

まとめ:国歌斉唱の意味を多角的に理解する

- 国歌斉唱は参加者全員が同じ旋律を歌うこと

- 特定の代表者一人が歌う場合は国歌独唱という

- 国歌は国を象徴するシンボルの一つである

- 日本の国歌は「君が代」で歌詞は古今和歌集が元になっている

- 歌詞は平和な世の永続を願う内容と解釈される

- 斉唱時の基本的なマナーは起立・脱帽・静粛

- 国歌独唱はイベントを盛り上げる興行的な要素も持つ

- 国歌斉唱の主な目的は一体感の醸成と国への敬意表明

- スポーツの場では試合の権威付けや士気高揚のために行われる

- 国旗国歌法は国歌を定めているが斉唱を義務付けてはいない

- 学習指導要領では国歌斉唱を指導するよう明記されている

- 個人の思想や信条、歴史認識から斉唱しない選択もある

- 歌うか歌わないかは個人の判断に委ねられる部分が大きい

- 多様な価値観を理解し互いの選択を尊重する姿勢が重要

- 国歌斉唱は様々な意味と背景を持つ文化的な儀礼である