教科書やテレビで一度は耳にしたことがある五箇山の民謡、こきりこ節。

日本最古の民謡としての厳かな響きに惹かれる一方で、歌詞に出てくる不思議な言葉の意味が気になって検索した方も多いのではないでしょうか。

特にデデレコデンやマドのサンサといった独特の囃子詞は、何を意味しているのか想像をかき立てられますし、中にはヘブライ語との関連や少し怖い伝説について、噂を耳にしたことがあるかもしれません。

結論としては、「デデレコデン」などは意味を厳密に確定できるタイプの歌詞というより、リズムを整えたり場を盛り上げたりする囃子詞(掛け声・擬音)として理解されることが多く、ヘブライ語説は学術的な裏付けが確認されていない“異説”として扱うのが現実的です。

また、独特な楽器であるささらの構造や、古くから伝わる踊り方の由来についても、知れば知るほど興味深い歴史が見えてきます。

この記事では、そんな謎多きこきりこ節の世界について、さまざまな説をまとめながら紐解いていきます。

- こきりこ節の歌詞全文と現代語訳、難解な言葉の意味

- 「デデレコデン」や「マドのサンサ」に関する複数の解釈

- ヘブライ語説や怖い噂が囁かれる背景

- 五箇山で独自の進化を遂げた楽器や歴史的背景

民謡・童歌は、土地ごとの方言や当時の生活語が混ざりやすく、さらに囃子詞が加わるため「意味が取りにくい」のが自然でもあります。

こきりこ節の歌詞と意味を完全解説

こきりこ節が持つ最大の魅力は、その素朴ながらも謎めいた歌詞にあるといえます。

ここでは、一般的に歌われている歌詞の全文を確認し、現代の感覚では少し理解しにくい言葉や、不思議な響きを持つ囃子詞について、どのような意味が込められているのか詳しく見ていきましょう。

歌詞の全文と現代語訳をチェック

こきりこ節には即興的に歌われた多くの変奏が存在するといわれますが、現在広く知られている代表的な歌詞は以下の通りです。

昔の言葉遣いのため、一見すると意味が取りにくい部分もありますが、現代語に訳してみると、当時の生活風景が浮かび上がってくるようです。

現代語訳は、原文の語感やリズムを損なわない範囲での意訳になりやすく、細部は資料や歌い継がれ方によって揺れうる点は押さえておくと読み違いが減ります。

| 歌詞(原文・読み) | 現代語訳のイメージ |

|---|---|

| 筑子(こきりこ)の丈は七寸五分じゃ | こきりこ(楽器の竹棒)の長さは七寸五分(約23cm)ですよ。 |

| 長いは袖のカナカイじゃ | 袖が長いと扱いづらく、邪魔になってしまいます。 |

| マドのサンサもデデレコデン | (囃子詞:リズムを整える掛け声や音の表現) |

| ハレのサンサもデデレコデン | (囃子詞:同上) |

| 踊りたか踊れ 泣く子をいこせ | 踊りたければ踊りなさい、泣く子をよこしなさい(またはあやしなさい)。 |

| ささらは窓のもとにある | 楽器のささらは、窓のそばに置いてありますよ。 |

| 向かいの山を かづことすれば | 向かいの山を背負おうとしたら、 |

| 荷縄が切れて かづかれん | 荷造り縄が切れてしまって背負えません。 |

歌詞の内容は、労働の合間の休憩や、祭りの夜の情景を描写したものと捉えるのが一般的です。「向かいの山を背負う」という表現は、過酷な山仕事の辛さを笑い飛ばすための、民謡特有の大げさなジョーク(誇張表現)だと解釈されることが多いです。

七寸五分やカナカイなど言葉の解釈

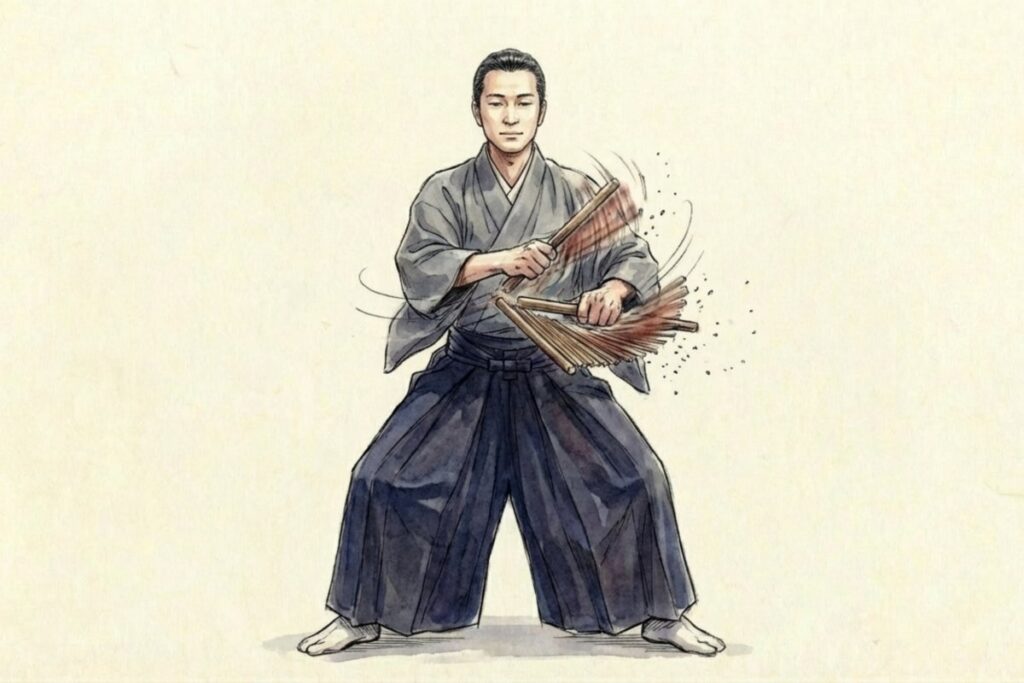

歌詞の冒頭に出てくる「七寸五分」や「カナカイ」といった言葉は、こきりこ節の世界観を理解する上で重要なキーワードといえます。

まず「七寸五分」についてですが、1寸は約3.03cmですので、計算すると約22.7cmになります。

これは現代の一般的な割り箸より少し長い程度のサイズ感です。

なぜこの長さなのかについては、大人の男性の手のひらを広げた幅(身体尺)に合わせたという説や、竹の節の間隔を利用した結果という見方が有力です。

次に「カナカイ」ですが、これは五箇山周辺の方言や古語で「金掻(かなかい)」や「彼処(かな)」に由来し、「妨げ」や「邪魔になるもの」を指すと考えられています。

長い袖の衣装を着ていると、短い竹の楽器を打ち鳴らすのに袖が引っかかって邪魔になる、という踊り手の実感をユーモラスに歌ったものと解釈するのが自然でしょう。

デデレコデンの意味と音の正体

こきりこ節を象徴するフレーズであるデデレコデン。

一度聞くと耳から離れないこの言葉については、いくつかの解釈が存在します。

最も有力で一般的なのは、「楽器の音を模した擬音(オノマトペ)」であるという説です。

太鼓を「デン」と打ち、細かい連打を「デデ」、つなぎのリズムを「レコ」と表現したものではないかといわれています。

田楽などで使われる腰太鼓の奏法とリズム構造がよく似ていることから、楽器の音そのものを口で唱えたものが、そのまま歌詞として定着したと考える研究者が多いようです。

一方で、単なる音ではなく何らかの意味を含んでいるのではないか、と考える人もいます。

しかし、確実な文献などは残っていないため、基本的には「意味を言語として解く」よりも「拍子を楽しむ囃子詞」と捉えておくほうが誤解が少ないでしょう。

マドのサンサの意味は不思議な呪文

「マドのサンサ」もまた、解釈が分かれる不思議な言葉です。

一つの説として、「窓」という言葉通り、家の窓辺や戸口で歌い踊った情景を表しているという見方があります。

「サンサ」は民謡によくある「サッサ」のような調子を整える掛け声であり、直訳すれば「窓辺での掛け声」といった意味合いになるでしょう。

また、仏教的な背景から読み解こうとする説もあります。

五箇山は仏教信仰が篤い地域でもあるため、「マド」を「道(仏の道)」や「教え」に関連付け、宗教的なメッセージが込められているのではないかと推測する人もいます。

ただ、これも決定的な証拠があるわけではなく、あくまで想像の域を出ないロマンチックな解釈の一つといえます。

ヘブライ語説や怖い噂の真相とは

インターネット上でこきりこ節について調べると、「ヘブライ語」や「怖い」といったキーワードを見かけることがあります。

これは「日ユ同祖論(日本人と古代ユダヤ人は同じ祖先を持つという説)」に関連した都市伝説的な解釈が広まったものと考えられます。

一部の説では、囃子詞が以下のような古代ヘブライ語に聞こえるといわれることがあります。

- ハレのサンサ

ハレルヤ(神を賛美せよ)に近い音 - マド

力、あるいは祭りや集会を意味する言葉に関連?

もしこれが本当なら、日本の山奥の民謡に古代イスラエルの言葉が隠されていることになり、非常にミステリアスです。

しかし、言語学的な裏付けがあるわけではなく、偶然の一致やこじつけであるという見方が大勢を占めています。

同様の「ヘブライ語に聞こえる」系の噂は、別の歌でも繰り返し語られがちです。

「怖い」と感じる人がいるのも、意味不明な言葉が呪文のように聞こえることや、こうした神秘的な噂が影響しているのかもしれません。

ヘブライ語説はあくまでエンターテインメントとしての「異説」や「都市伝説」の一種です。学術的に証明された事実ではないため、話のネタとして楽しむ程度にとどめておくのが良いでしょう。

こきりこ節の歌詞や意味と深い歴史

歌詞の謎だけでなく、こきりこ節が歩んできた歴史そのものも非常にドラマチックです。

ここでは、なぜこの民謡が「日本最古」と呼ばれるのか、そしてなぜ五箇山という地域に残ったのかについて掘り下げてみます。

日本最古と言われる歴史と由来

こきりこ節は、一般に「日本最古の民謡」の一つとして紹介されます。

その起源は大化の改新(7世紀)の頃とも、田楽が流行した中世(平安〜鎌倉・室町時代)ともいわれていますが、正確な成立時期を特定するのは難しいのが現状です。

また、こきりこ節は単独の楽曲としてだけでなく、五箇山に伝わる複数の民謡・舞踊を含む「五箇山の歌と踊」として、国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択されています。

しかし、使用される楽器や旋律の構造が、能や歌舞伎といった後の時代の芸能の影響をほとんど受けておらず、非常に古い田楽の様式を色濃く残していることは専門家の間でも認められています。

多くの民謡が時代とともに三味線音楽などに変化していく中で、こきりこ節は化石のように古い形を保ち続けてきたという点で、歴史的価値が非常に高いといえます。

独特な楽器ささらの構造と特徴

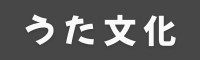

こきりこ節の踊り手が手にする、蛇腹状の不思議な楽器。

これが「ささら(編木)」です。

ささらは、108枚のヒノキや竹の薄い板を紐で結びつけ、アーチ状にした構造をしています。

両端の取っ手を持って波打たせるように動かすと、板同士が擦れ合って「ジャラッ」という鋭く乾いた音が響きます。

板の数が「108枚」である点は、仏教における「108の煩悩」に由来すると説明されることが多いです。ささらを打ち鳴らすことで煩悩を砕き、清めるという「厄払い」の意味合いも込められていると考えられています。

平安時代末期の絵巻物にも似たような楽器が描かれており、五箇山のささらはその中世の姿を現代に伝える貴重な資料ともいえます。

踊り方のポイントと楽しみ方

こきりこ節の踊りは、直立に近い姿勢で静かに、しかし力強くリズムを刻むのが特徴です。

派手な動きは少なく、大地を踏みしめるような素朴な所作が中心となります。

踊りを見る際や体験する際のポイントとしては、以下の点が挙げられます。

- 腰の安定感

重心を低く保ち、上半身をぶらさずに動くことで、農作業で鍛えられた足腰の強さを表現しているともいわれます。 - 楽器の音

ささらの「ジャラッ」という音と、こきりこ(竹棒)の「カンッ」という乾いた音のコントラストに耳を傾けてみてください。 - 静と動

激しい動きではありませんが、ささらを一瞬で広げたり縮めたりする指先の技術には熟練が必要です。

五箇山の民謡が現代に伝わる理由

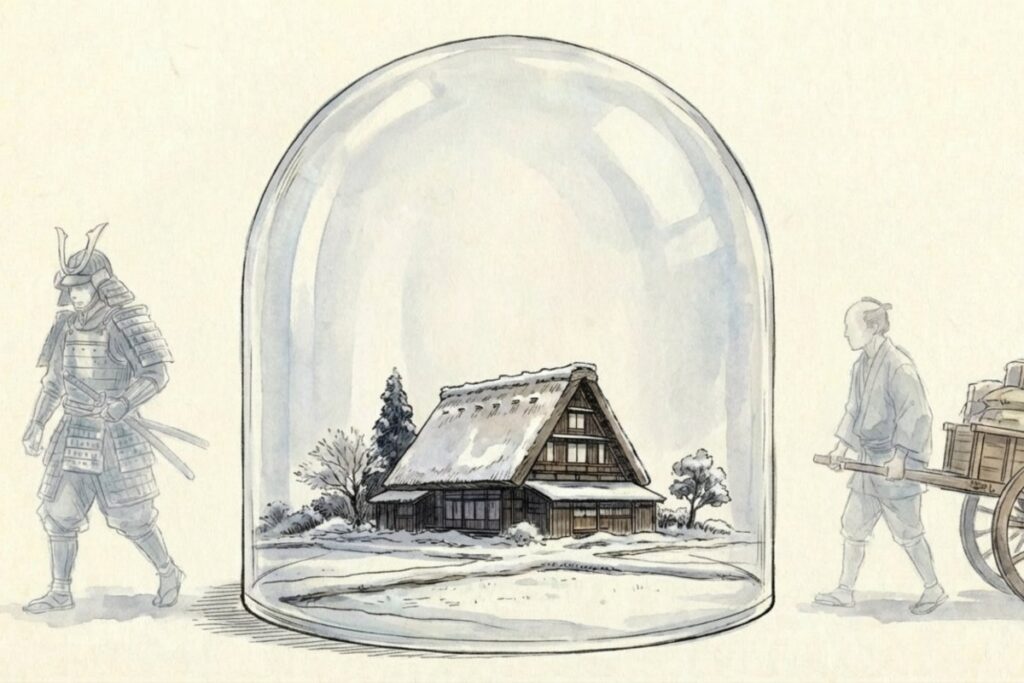

なぜ、都から遠く離れた富山県の山奥に、これほど古い芸能がそのままの形で残ったのでしょうか。

それには五箇山の地理的・政治的な特殊事情が関係していると考えられます。

まず、五箇山は険しい山岳地帯であり、冬は豪雪に閉ざされるため、外部との交流が物理的に制限されていました。

さらに江戸時代、この地域は加賀藩の流刑地として位置付けられた経緯があり、加えて塩硝(火薬原料)の生産地としても機密性が高かったため、交通や人の移動が抑制されたとされます。

藩は軍事機密を守るために人の出入りを厳しく管理しましたが、一方で生産者である住民の生活は一定程度保護しました。

この「閉鎖性」と「生活の安定」が、外部の流行を遮断しつつ芸能を維持するタイムカプセルのような役割を果たしたと推測されます。

こきりこ節のよくある質問

- Q「筑子(こきりこ)」は、歌の名前ですか?それとも楽器名ですか?

- A

一般には、五箇山の民謡(唄や踊り)を指して「こきりこ」と呼ぶ文脈と、竹を打ち鳴らす楽器を「こきりこ」と呼ぶ文脈があります。どちらも見られるため、記事や資料では前後の説明(楽器の長さ、演奏法の話かどうか)で判断すると混乱しにくいです。

- Q「デデレコデン」は意味のある言葉ですか?

- A

擬音や掛け声として、リズムを整えるために歌われるとする解釈が有力です。意味を言語として確定できる資料が十分でないため、断定よりも「囃子詞」と捉えるのが無難です。

- Q「日本最古の民謡」というのは事実ですか?

- A

「最古級」「最古の一つ」と紹介されることは多い一方、成立時期を一点に確定するのは難しいとされています。そのため、「古い田楽の様式を残す」という点に価値を置いて理解すると、表現の揺れに左右されにくくなります。

- Q現地でこきりこ節を聴く・観るにはどうすればいいですか?

- A

五箇山では祭礼やイベントで披露されることがあり、観覧の可否や日程は年によって変わります。旅行計画に入れる場合は、主催者や自治体・観光案内の公式発表で最新情報を確認してください。

こきりこ節の歌詞と意味のまとめ

こきりこ節の歌詞や意味について、さまざまな角度から解説してきました。

- 歌詞には「七寸五分(約23cm)」の楽器や「カナカイ(邪魔)」といった生活実感が込められている。

- 「デデレコデン」は楽器の音を表す擬音説が有力だが、謎めいた響きが魅力でもある。

- 「マドのサンサ」やヘブライ語説など、ミステリアスな解釈も存在するが、決定的な正解はない。

- 日本最古といわれる背景には、五箇山の地形や歴史的な隔離環境が深く関わっている。

単なる古い歌としてだけでなく、当時の人々の生活や精神性が詰まった「生きた化石」としてこきりこ節に触れてみると、その音色がいっそう深く響いてくるかもしれません。